Nyaris tak ada yang selamat dari kepungan debu dari smelter nikel di Kampung Papan Loe dan Borong Loe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Baik di darat, laut, bahkan di udara.

Setiap rumah di wilayah Bantaeng ini memiliki nuansa yang serupa, kuning kegelapan. Bukan karena memakai warna cat yang sama, melainkan karena terselimuti oleh debu.

Itu yang terlihat dari jarak jauh. Dalam jarak penglihatn yang lebih dekat, debu menempel tampak pekat sekali. Bahkan bukan hanya di dinding, debu-debu itu terhampar di lantai, atap, hingga perabotan masak di dapur. Kamar tidur, sebagai ruangan tempat beristirahat setiap warga itu kurang lebih sama kotornya.

“Ini tempat tidur tidak saya buka mi itu seprai. Kalau dibuka ki uuuh debunya banyak. Anakku setiap malam garuk-garuk karena gatal,” kata Ami (40 tahun), warga Kampung Papan Loe, salah satu kampung yang masuk ke dalam Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).

Ami, bukan nama sebenarnya. Saat tim Proheath.id menghubungi untuk wawancara, ia meminta identitasnya disamarkan. Maklum, ia karena takut pekerjaan suaminya terancam. Suami Ami, bekerja di PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, satu dari enam pabrik smelter pengolah nikel di KIBA.

Selain PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, lima pabrik pengolahan nikel lainnya juga beroperasi di wilayah itu. Sebut saja; PT Unity Nickel-Alloy, PT Downstone Energy Material, PT Huadi Wuzhou Nickel Industry, PT Yatai Huadi Alloy Indonesia dan PT Hengseng New Energy Material Indonesia.

Ami bercerita banyak perubahan yang terjadi setelah KIBA hadir. Salah satunya sumur-sumur menjadi kering. Dulu, saat air melimpah, mayoritas warga bekerja sebagai pembuat batu bata merah dan berkebun.

Keluarga Ami kala itu mempunyai kebun yang luas. Di sana, ada tanaman jagung dan sejumlah pohon buah, seperti mangga dan jambu. Jumlah bahkan lebih dari 400 pohon. Keluarganya juga menanam berbagai jenis sayuran untuk dikonsumsi pribadi.

Sayangnya, itu dulu. Sekarang hanya tinggal cerita. Sekitar tahun 2013, ayahnya menerima tawaran untuk menjual lahannya ke pabrik smelter. Seluas 7 hektare terjual dengan harga kurang lebih Rp1 miliar.

Keluarganya tak paham soal harga tanah. Sayangnya, itu adalah uang terbanyak yang pernah keluarga Ami terima dalam sejarah. Ayahnya langsung membelikan tanah dari sebagian hasil penjualan tersebut dan ia berikan kepada anak-anaknya. Ami dan adiknya dapat jatah tanah yang masih berada di Kampung Papan Loe.

Keluarga Ami saat itu tidak tahu-menahu nasib lahan yang sudah terjual itu. Sebab, tak ada informasi yang masuk, baik dari pihak pembeli maupun pejabat desa.

Belakangan setelah tanah keluarganya resmi laku, dia baru tahu. Ternyata lahan yang dahulu kebun dan ladang itu akan disulap menjadi KIBA. Tempat pabrik-pabrik smelter berdiri saat ini.

“Kalau bapak saya tahu, mungkin enggak akan dijual,” ujarnya.

Warisan tanah sang ayah untuk Ami dan adiknya, ternyata tepat di hadapan pabrik smelter PT Huadi Nickel Alloy Indonesia. Jaraknya tak sampai 1 kilometer. Ami dan adiknya hanya dua dari seabrek warga yang paling terdampak dari beroperasinya pabrik tersebut.

Selain rumah dan beserta isinya yang diselimuti debu, sumber penghidupan mereka juga rusak. Dulu, suaminya bekerja sebagai pembuat batu-bata merah. Namun, karena air sumur kering, suaminya terpaksa bekerja di smelter.

Pembuatan batu-bata membutuhkan air yang cukup banyak. Setelah pabrik beropersi, materialnya tersedot habis. Warga pun kesulitan membuat batu-bata dan kehilangan penghasilan.

Berdirinya KIBA membuat air kering dan lahan berladang hilang. Pilihan untuk mencari penghidupan pun menjadi sedikit. Bekerja di smelter menjadi salah satu pilihan yang tersedia.

Dia tak memungkiri jika upah dari bekerja di pabrik smelter memang lumayan besar untuk mencukupi kebutuhan hidup di Bantaeng. Suaminya bisa mengantongi Rp6-7 juta per bulan. Namun, jika dibandingkan dengan beban dan risikonya, tentu jauh dari kata ideal.

Bayangkan, sehari-hari para pekerja pabrik smelter harus bergumul dengan debu nikel. Meski mendapat fasilitas berupa baju dan masker, tetap saja debu-debu halus itu masih bisa menyusup ke dalam. Belum lagi risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

Perempuan Korban Kerusakan Lingkungan dan Rumah Tangga

Jika bisa memilih dan memutar waktu, Ami lebih baik hidup seperti dulu. Tidak menjual tanah, air melimpah, udara segar, masih bisa berladang dan memanen sayur. “Meskipun gak tetap penghasilannya, masih lebih baik dulu. Sayur aja gak harus beli,” kata dia.

Saat ini, boro-boro bisa memanen sayur, pohon-pohon di depan pekarangan rumah saja banyak yang mandul. Batang hingga daun tertutup juga oleh debu smelter nikel.

Imbas smelter nikel tak berhenti di situ. Sawah-sawah warga Borong Loe dengan luas total lebih dari 30 hektare juga turut terdampak. Sebab, sawah-sawah mereka berdekatan dengan PT Hengseng New Energy Material Indonesia.

Sumber air utama untuk mengairi sawah sudah tercemar. Di sisi lain debu-debu yang bertaburan hinggap di batang padi. Warna batang padi yang tadinya hijau atau kuning menjadi kemerahan.

Ami tak sendiri. Ada juga Jumriani, alias Ani (23 tahun) yang mengaku lelah batin. Sebagai perempuan, ia lekat dengan pekerjaan domestik: menyapu, mencuci, mengepel, memasak, dan mengurus anak. Semua pekerjaan itu kini lebih sulit karena debu dan krisis air.

“Kalau jemur baju harus pagi-pagi, kalau sore debunya lebih tebal, makin merah. Arah angin pas ke rumah saya,” keluhnya.

Akibatnya, tak terhitung berapa kali dalam sehari Ani harus menyapu lantai rumahnya. Empat kali? Lima kali? Mungkin lebih. Namun, tak peduli seberapa sering ia membersihkan, debu coklat kemerahan itu tetap menempel di setiap sudut rumahnya. Lantai kayu pun terasa kesat, pakaian cepat kotor, dan udara yang ia hirup bersama keluarganya menyisakan rasa logam di tenggorokan.

“Debunya masuk ke rumah, lengket sekali. Lengket di pakaian, di tempat tidur, bahkan ke dapur. Kalau diinjak, merah kaki kita. Mata perih, kulit gatal. Satu hari kalau nggak nyapu, beh parah…,” ungkap Ani.

Debu itu tak hanya menyusup ke rumah, tapi juga ke paru-paru dan perut mereka. Aroma belerang dari cerobong asap tercium pekat dari rumah Ani.

“Kadang baunya kayak sesuatu yang terbakar, kadang seperti bau comberan,” tambahnya.

Bahkan sayur-mayur yang tumbuh di sekitar rumahnya pun tak luput dari debu. Sebelum dimasak, harus dicuci berkali-kali hingga benar-benar bersih.

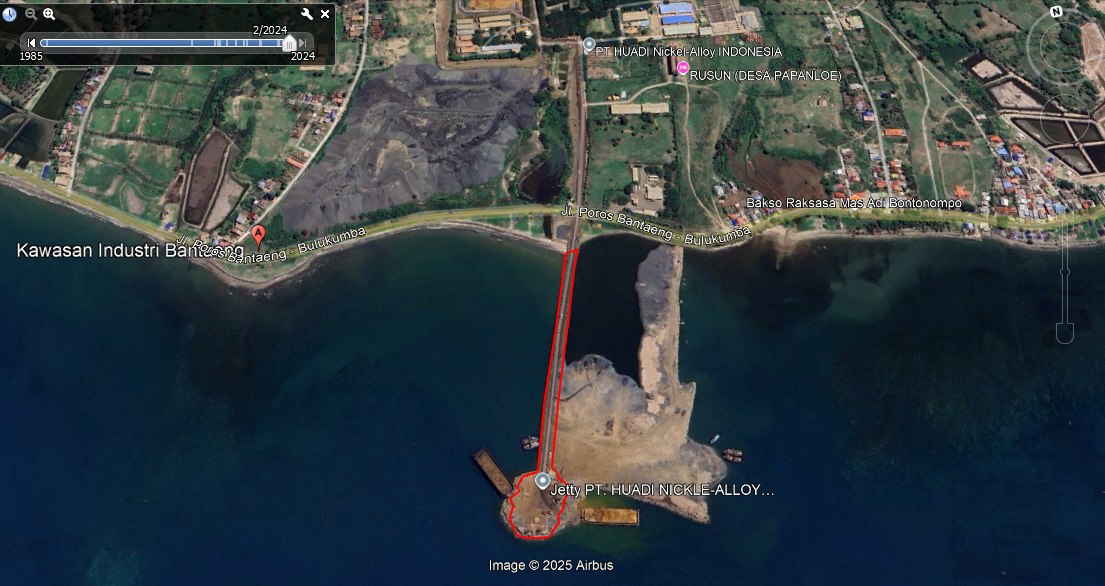

Warga menduga, kerusakan ini makin parah setelah adanya reklamasi untuk pembangunan jetty oleh PT Huadi Nickel Alloy.

Reklamasi untuk perusahaan tersebut beda dengan reklamasi pada umumnya. Sebab, reklamasi itu tidak menggunakan pasir, melainkan slag atau limbah nikel yang sudah berupa batuan padat.

Prohealth.id mencatat, reklamasi ini mulai pada tahun 2015. Berdasarkan tangkapan citra satelit, pada tahun 2022, daratan di Papan Loe bertambah 1,61 hektare.

Kemudian, pada 2024 daratannya kembali bertambah menjadi 8,77 hektare. Jetty milik PT Huadi ini pun sudah berfungsi sebagai lahan parkir, tempat tongkang-tongkang bersandar membawa nikel.

Haji Lili (50 tahun), Ketua Organisasi Petani di Dusun Mawang ikut membagikan kegelisahannya. Sebagai warga Borong Loe ia bercerita suatu kali pernah terjadi gagal panen massal. Saat itu, ia memiliki sawah seluas 6 hektare dan merasa sangat terpukul. Maklum, selama ini sebagian besar pendapatannya dari sawah.

Geram dengan itu semua, Lili dan puluhan warga lainnya berbondong-bondong aksi di depan PT Hengseng New Energy Material Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun, pihak perusahaan ogah memenuhi tuntutan para petani yang terdampak. PT Hengseng New Energy Material Indonesia berkelit akan bertanggung jawab jika hasil uji lab menunjukan bahwa ada pengaruh dari aktivitas mereka terhadap para petani.

Sejak kawasan industri ini berkembang, enam perusahaan smelter nikel milik Huadi Group berdiri di Bantaeng. Empat di antaranya telah beroperasi: PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI), PT Huadi Wuzhou Nickel Industry, PT Huadi Yatai Nickel Industry, dan PT Huadi Yatai Nickel Industry II. Dua lainnya, PT Hanseng New Material dan PT Unity, masih dalam tahap konstruksi. Pemerintah daerah menyebut keberadaan smelter ini sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja, tetapi bagi warga, justru menjadi petaka terhadap penghidupan mereka.

Di tengah problematika itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Selatan dan Bantaeng pun melakukan uji lab sampel air di area persawahan. Hasilnya, kata Lili, justru menguatkan dugaan warga bahwa aktivitas smelter nikel berpengaruh pada sawah mereka.

“Semua sudah tahu bahwa dari provensi memastikan dampak perusahaan melalui uji lab. Pihak provinsi memastikan 100 persen dampaknya memang dari perusahaan,” ujarnya.

Kebisuan Pemerintah Atas Nama Proyek Strategis Nasional

Meski hasil lab menguatkan dugaan warga, PT Hengseng New Energy Material Indonesia tak kunjung juga melaksanakan janjinya. Alhasil, warga kembali menggelar aksi.

“Pihak perusahaan berjanji dalam 14 hari ada hasil lab tapi setelah 20 hari tidak ada hasilnya jadi saya langsung menuntut lagi,” ucap Lili.

Lili bercerita, total sudah tiga kali dia dan ratusan petani lainnya menggelar aksi lantaran tak ada pertanggungjawaban. Mereka juga menyurati DPRD Kabupaten Bantaeng untuk turut mendesak perusahaan bertanggung jawab.

“Jadi kami dibuatkan surat perjanjian di kantor DPRD yang ditandatangani DLH bersama ketua DPRD, Camat Pa’jukukang bahwa ketika dampak perusahaan kembali terjadi lagi perusahaan siap melakukan ganti rugi ji,”tuturnya.

Setelah berkali-kali diprotes, PT Hengseng New Energy Material pun mau memberikan ganti rugi. Namun, pihak perusahaan hanya mau memberikan ganti rugi berupa gabah.

“Awalnya uang, tapi perusahaan tidak mau jadi kami mengikut apa kemauan perusahaan. Tapi terus tidak mau ganti rugi berupa uang, karena padi yang terdampak rusak. Jadi ganti ruginya harus berupa gabah,” ujar dia.

Langkah ini memang tidak menyelesaikan permasalahan dari akar. Sebab, masih ada potensi berulangnya gagal panen karena lingkungan yang rusak. Namun, Lili dan petani lainnya tidak tahu lagi jalan keluarnya.

Pada Desember 2024, tim Prohealth.id pun melakukan peninjauan uji laboratorium partikel debu pada dua rumah di Bantaeng. Pengambilan sampel debu dilakukan pada pukul 14.00 – 16.00 WITA, di tiga lokasi; rumah warga Desa Borong Loe, Desa Papan Loe, dan SMPN 1 Pa’jukukang. Sampel dikirim ke laboratorium lingkungan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 9 Desember 2024. Uji analisis tersebut berlangsung selama 22 hari dan memeriksa enam parameter.

Hasil analisis yang keluar pada 31 Desember 2024 mengonfirmasi temuan mengkhawatirkan. Pasalnya, Timbal (Pb) dan Karbon Dioksida (Co) mengandung zat berbahaya dengan kadar yang melebihi ambang batas aman. Temuan ini semakin memperkuat kekhawatiran warga tentang dampak industri terhadap kesehatan dan lingkungan di Bantaeng.

Dampak ini juga tercermin dalam tren penyakit di wilayah kerja Puskesmas Baruga. Data terbaru menunjukkan bahwa penyakit pernapasan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pneumonia mengalami peningkatan signifikan.

Dampak ini juga tercermin dalam tren penyakit di wilayah kerja Puskesmas Baruga. Data terbaru menunjukkan bahwa penyakit pernapasan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pneumonia mengalami peningkatan signifikan.

“Rata-rata dampaknya ISPA. Korelasinya kita tidak bisa mengada-ngada. Pasti ada dampak polusi udara, cuma mungkin belum terasa sekarang. Untuk penyakit TB, terdapat sedikit peningkatan, sebenarnya ini faktor pemberat saja,” kata kepala Puskesmas Baruga, Andi Nurwahidah S.K.M., M.Kes.

Bermasalah Sejak Awal dan Tak Ada Penanganan

Ketika kawasan industri Bantaeng mulai terbentuk, harga tanah di sekitarnya meroket tajam. Lahan yang dulunya seharga Rp 25 juta per hektare, kini bernilai ratusan juta rupiah. Junaedi Hambali, Ketua Balang Institute mengingat betul bagaimana lonjakan harga itu terjadi bersamaan dengan rencana pemerintah untuk membebaskan lahan demi proyek besar.

Di balik transformasi ini ada jejak panjang kebijakan dan keputusan politik. Nurdin Abdullah, Bupati Kabupaten Bantaeng periode 2008-2018, memiliki ambisi besar untuk mengubah daerahnya menjadi pusat industri. Ia menggagas industrialisasi di wilayah tersebut, sebuah rencana ambisius yang kelak membentuk wajah baru Bantaeng.

Pada 2012, ia mengesahkan peraturan daerah yang menetapkan Kecamatan Pa’jukukang, pesisir timur Bantaeng, sebagai lokasi utama industri besar. Dengan luas mencapai 3.254 hektare, terdiri dari 3.151 hektare daratan dan 103 hektare wilayah reklamasi laut, kawasan ini diberi nama Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).

Keputusan ini sjalan dengan kebijakan nasional di era Presiden Joko Widodo yang berupaya mendorong pertumbuhan kawasan industri di luar Jawa. Regulasi seperti PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri Nasional semakin memperkuat posisi Bantaeng sebagai calon pusat pemurnian nikel. Pada 2016, statusnya bahkan naik menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) setelah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, rencana besar tak selalu berjalan mulus. Masyarakat setempat awalnya diberi harapan bahwa industri yang masuk ke Bantaeng akan berupa pabrik otomotif. Nyatanya, smelter nikel justru menjadi proyek pertama yang beroperasi di kawasan itu. Tanpa banyak informasi ke publik, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia mulai membangun fasilitas pemurnian nikel sejak 2014 dan mulai beroperasi pada 2018. Ketika masyarakat menyadari perubahan ini, lahan mereka sudah banyak yang dibebaskan untuk proyek tersebut.

Saat ini, PT Huadi telah menguasai setidaknya 219 hektare lahan di Desa Papan Loe dan Desa Borong Loe. Target perusahaan jauh lebih besar: hampir satu juta hektare lahan untuk pengembangan Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP). Di sekitar kawasan industri, pagar-pagar setengah jadi menandai lahan yang sudah dibeli, meski tak semua warga bersedia melepas tanah mereka.

Ekspansi industri ini membawa konsekuensi serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian dari LBH Makassar dan Trend Asia dengan judul ‘Bertaruh Pada Smelter’ menemukan bahwa kehadiran smelter menyebabkan polusi debu, asap, serta bau menyengat. Limbah dari fasilitas ini mengalir ke sungai di Dusun Kayu Loe, mencemari air yang digunakan warga. Kemarau panjang pun semakin terasa parah dengan berkurangnya sumber air bersih akibat aktivitas industri.

Pemerintah akhirnya turun tangan. Pada 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia atas pelanggaran lingkungan. Keputusan ini tertuang dalam SK Menteri LHK Nomor SK 5897/MENLHK-PNLHK/PPSALHK/GKM.0/07/2022.

“Limbah airnya, debu cerobong asapnya, dan pengolahan limbah beracunnya, tiga itu yang disorot oleh KLHK (dalam memberikan sanksi–read),” ujar Edi.

Namun, masalah tak berhenti di situ. Pada 2024, sekitar 30 hektare sawah di Desa Borong Loe mengalami gagal panen total. Debu smelter yang mengandung besi dan mangan melebihi ambang batas aman, membuat tanaman padi tak bisa tumbuh dengan baik.

Sebagai organisasi akar rumput, Balang Institute konsisten mendampingi warga Bantaeng membenarkan bahwa proyek besar ini tidak mulai dengan melakukan sosialisasi yang ideal masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa di tanah-tanah yang mereka jual nantinya akan berdiri pabrik-pabrik smelter. Oleh sebab itu, banyak warga yang bersedia menjual tanahnya. Sayangnya, saat ini tersisa penyesalan karena warga sudah terkena imbas pencemaran tanah, udara, hingga air.

Luputnya transparansi menjadi cerminan buruknya kerja pemerintah. Ia menilai, pemerintah daerah sangat buruk dalam upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, sampai mitigasi dampak atas proyek smelter.

Permasalahan pencemaran air ini sebelumnya sudah terbukti, bahkan pemerintah pusat mengakui hal tersebut. Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2022 –kini menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/KLH– kala itu melalui Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) mengeluarkan surat teguran kepada PT Huadi.

“Temuan limbah yang kemudian menyebabkan air menjadi tercemar terjadi di bulan Juli 2022. KLHK mengeluarkan sanksi administrasi. [Untuk] Limbah airnya, kemudian cerobong asapnya, juga pada pengolahan limbah racun. Ada tiga itu yang disorot oleh KLHK,” kata Edi.

Edi terheran-heran karena sampai sekarang tindak lanjut surat itu belum terlihat hilalnya. Pabrik-pabrik smelter yang terbukti mencemari lingkungan itu masih saja beroperasi. Bahkan, belum ada pencabutan status sebagai proyek strategis nasional (PSN).

“Kami belum menemukan laporan pasca keluarnya dokumen sanksi administrasi pasca putusan tersebut. Apakah perusahaan kemudian mematuhi atau menjalankan rekomendasi dari dokumen itu? Sampai sekarang kami masih belum menemukan seperti apa tindak lanjut dari sanksi itu,” ucapnya.

Kejanggalan tak kunjung selesai. Balang Institute juga menemukan PT Huadi, dkk, melakukan beberapa pelanggaran lain. Misalnya, terkait penggunaan air. Dalam Anlisis Dampak Lingkungan (AMDAL), pabrik-pabrik smelter itu seharusnya menggunakan air laut. Namun pada praktiknya, mereka menyedot air tanah hingga membuat sumur-sumur warga kering.

“Standar AMDAL perusahaan itu bukan menggunakan air bawah tanah, tetapi ini menggunakan air laut. Nah, perusahaan menggunakan air bawah tanah, menggunakan sumur-sumur bor yang sebenarnya ada ratusan. Itulah yang kemudian berdampak pada sumur-sumur warga yang digunakan untuk produksi batu bata dan kebutuhan sehari-hari,” kata dia.

Bukannya menghentikan praktik tersebut, PT Huadi, dkk malah tetap melanjutkan aktivitas mereka. Namun sebagai gantinya, mereka mensuplai air untuk beberapa rumah warga menggunakan truk.

“Muncul keluhan warga, hingga melakukan protes di DPR. Kemudian ada institusi baik dari perusahaan. Misalnya perusahaan menyiapkan air, air dari perusahaan kemudian diberikan ke warga,” terangnya.

Dalam proses observasi Desember 2024 lalu, tim Prohealth.id menemukan truk perusahaan sedang memasok air ke rumah warga. Namun, jumlahnya sedikit. Warga mengatakan air itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari seperti memasak dan mencuci baju.

Kondisi truk yang membawa air untuk warga pun tak kalah menyeramkan. Bak kendaraan yang tak pernah dicuci berbulan-bulan, debu menempel tajam di dinding truk, hingga menutupi layar kaca depan untuk sopir mengemudi.

Warga sebenarnya masih cemas terkait kualitas air dari PT Huadi dkk itu. Mereka belum merasa ada jaminan kebersihan dan kesehatan atas air tersebut. Sebab, dalam pantauan tim Prohealth.id saja, air dari truk yang tumpah ke tanah malah menghasilkan busa-busa seperti sabun mandi.

Balang Institute menambahkan pula catatan kritis yang mana PT Huadi terbukti melanggar ketentuan jarak aman KIBA dengan pemukiman warga. Pabrik-pabrik smelter tersebut berlokasi tak sampai 1 kilometer dari rumah warga.

Edi meminta harus ada tindakan tegas dari pemerintah atas ‘keugal-ugalan’ KIBA ini. Ia menilai, selama ini belum ada tindakan tegas dan upaya penyelesaian yang jelas dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Padahal, kondisi kesehatan masyarakat di Bantaeng dan sekitarnya ibarat bom waktu yang bisa kapan saja sakit bahkan tak menutup kemungkinan merenggut nyawa.

“Jangan sampai mereka sudah mati semua, baru mau dipindahkan. Atau baru mau direlokasi atau semacam itulah. Ini jeleknya begitu,” imbuhnya.

Pengalaman ketidakadilan dan kerugian masyarakat tertuang lengkap dalam laporan “Bertaruh Pada Smelter” yang rilis 2023 lalu. LBH Makassar dan Trend Asia membenarkan, smelter nikel yang di gadang-gadang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru mematikan ekonomi warga yang berpusat pada produksi rumput laut dan pembuatan batu bata merah.

Menanggapi banyaknya problematika di KIBA, Prohealth.id mencoba melakukan klarifikasi kepada pihak PT Huadi melalui pesan singkat permohonan wawancara. Pengajuan permohonan wawancara mulai 2 Desember 2024, sampai dengan 4 Maret 2025 belum mendapatkan jawaban. Alhasil, sampai dengan berita ini terbit, pihak PT Huadi melalui tim sumber daya manusia tidak memberikan respon.

Sebaliknya, Ketua Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantaeng Nasir Awing tampak lebih hati-hati memberikan respon. Dia tidak mau secara gamblang menyebutkan bahwa PT Huadi, dkk di KIBA banyak melakukan pelanggaran. Misalnya terkait penyebab kerusakan lingkungan di kawasan KIBA.

Dia pun enggan menyebut bahwa masalah lingkungan tersebut adalah imbas dari KIBA. Padahal, berdasarkan hasil uji laboratorium daei DLH Provinsi dan KLHK, terbukti terdapat beberapa senyawa yang melebihi ambang batas aman dari aktivitas KIBA.

“Jadi, saya sampaikan bahwa hasil uji lab kami dari lokasi pengambilan sampel itu, memang ada dua senyawa yang melebihi di ambang baku,” ungkapnya.

Salah satu senyawa yang ia sebut adalah besi (Fe). Meski jelas melewati ambang baku, Nasir bersikukuh temuan itu masih aman karena belum ada jurnal dan penelitian dari ahli yang menunjang pembuktian bahwa Fe menyebabkan kerusakan tanaman. Ia justru menyebut bahwa kematian tanaman warga bukan karena faktor tunggal cemaran senyawa besi.

“Sudah banyak aduan-aduan ke DPR apa, baik persuratan dari teman-teman pegawai lingkungan, maupun dari NGO. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman, dan terkait bahwa kami tetap harus bersikukuh ke aturan yang baku. Bahwa satu-satunya yang bisa menyimpulkan itu indikator baku mutu lingkungan,” tambahnya.

Terkait jarak aman KIBA dengan pemukiman warga, ia menilai kawasan industri idealnya bebas dari kegiatan masyarakat. Artinya, kata dia, kawasan industri it harus steril dari kegiatan masyarakat, baik perumahan maupun sawah.

“Kawasan industri kita ini memang agak spesifik, lain daripada yang lain, karena sudah ada penetapannya, luasannya, 3.050 hektare di darat dan 101 hektare di laut. Tapi, lucunya karena masyarakat, yang memiliki lahan di situ, lahan di situ, itu masih di situ. Masih berdampingan dengan kegiatan industri,” ujarnya.

Dia mengaku pihaknya tidak bisa melakukan banyak hal untuk menindaklanjuti imbas dari aktivitas KIBA. Sebab, KIBA merupakan PSN dan wewenangnya ada di pemerintah pusat.

“Persoalannya itu tidak ada kewenangan pemerintah daerah, tidak ada kewenangan pemerintah di situ. Seluruh perizinan di kawasan industri itu, baik penanaman modal asing, maupun penanaman modal dalam negeri, tidak ada sedikit pun kewenangan pemerintah daerah. Kecuali, industri yang berada di kawasan industri, dan, skalanya, industri kecil, mikro dan menengah, itu yang, kewenangan pemerintah daerah, itu,” tuturnya.

Penulis: Dian Amalia Ariani & Yulia Adiningsih

Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi

Kepala Proyek Liputan: Irsyan Hasyim

Artikel ini merupakan serial liputan dalam Program AIR Network dan didukung oleh The International Center for Journalists (ICFJ).

Discussion about this post