Di negeri tempat rokok masih sering dianggap budaya, suara-suara yang mengingatkan bahaya tembakau kerap dianggap mengganggu kenyamanan. Tapi bagi dr. Sumarjati Arjoso, SKM, dokter, mantan anggota DPR RI, dan pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), diam bukan pilihan.

Perjalanan panjangnya mengawal isu pengendalian rokok bukan dimulai saat ia duduk di parlemen, melainkan jauh sebelumnya. Dari ruang siaran radio hingga halaman majalah perempuan, suara Sumarjati sudah mengudara menyuarakan hal yang sama: hidup sehat adalah hak, dan rokok mengancamnya. Dian Amalia Ariani dari Prohealth.id berbincang dengan dr. Sumarjati Arjoso, pengurus IAKMI tentang bagaimana kompleksitas memperjuangkan pengendalian rokok di Indonesia.

Bagaimana Anda pertama kali terlibat dalam isu pengendalian rokok?

Saya ini latar belakang awalnya dokter dan pendidik kesehatan masyarakat. Bahkan sebelum masuk DPR, saya sudah aktif mengedukasi publik lewat media. Saya punya program radio selama 16 tahun, nulis di majalah Kartini hampir 20 tahun. Jadi, memang saya melihat pentingnya edukasi kesehatan sejak lama.

Begitu pensiun PNS dan masuk ke DPR RI, saya lebih fokus memperjuangkan pengendalian rokok. Saya sering adakan pertemuan di DPR, bahkan dihadiri Menteri Kesehatan. Tapi ya, tantangannya besar. Saya pernah diancam oleh petani tembakau dari Temanggung, dan dianggap merepotkan oleh rekan-rekan saya di DPR karena sikap saya ini.

Apa peran Anda di IAKMI dalam pengendalian rokok?

Waktu dr. Kartono Muhammad (tokoh besar di IAKMI) sakit, saya menggantikan beliau di Dewan CSC. Karena dana terbatas, saya sediakan paviliun rumah saya sebagai kantor IAKMI. Tanpa biaya. Karena saya percaya, perjuangan ini penting, tidak boleh berhenti hanya karena kendala teknis.

Kenapa Anda begitu gigih memperjuangkan pengendalian rokok, bahkan ketika banyak yang menentang?

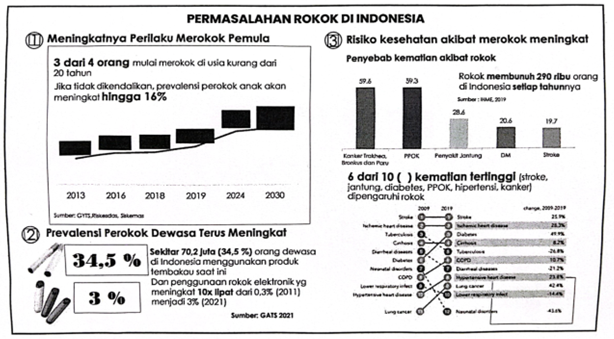

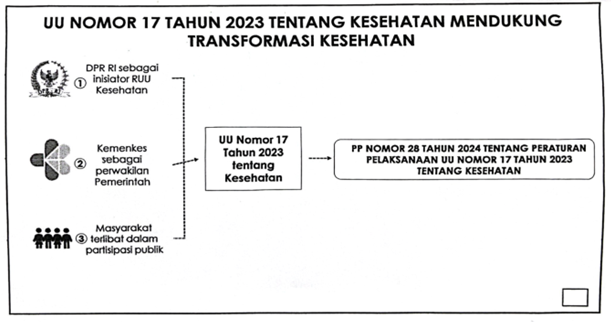

Karena upaya pengendalian rokok itu bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal keadilan sosial. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar kedua rumah tangga miskin di Indonesia adalah untuk rokok, setelah kebutuhan pangan. Mirisnya, sekitar 60 persen perokok di Indonesia berasal dari kelompok tidak mampu.

Artinya, cukai rokok yang bernilai triliunan rupiah itu sebenarnya dibayar oleh masyarakat miskin, bukan oleh industri rokok. Akibatnya, keluarga-keluarga yang seharusnya bisa memprioritaskan gizi anak dan kebutuhan dasar lainnya justru menghabiskan uang untuk membeli rokok.

Tentu ini bukan persoalan yang hitam-putih. Bagi sebagian orang, terutama yang hidup dalam tekanan ekonomi, rokok menjadi satu-satunya hiburan. Mereka merasa merokok bisa mengurangi stres, dan itu memang efek adiktif dari nikotin. Namun sayangnya, kebutuhan yang satu ini justru merugikan diri sendiri dan keluarganya.

Belum lagi dampak kesehatannya. Rokok berkaitan erat dengan penyakit tidak menular seperti jantung, paru-paru, dan berbagai jenis kanker. Biaya pengobatan penyakit-penyakit ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan negara dari cukai rokok. Tapi banyak yang belum menyadari hal ini, atau bahkan menolaknya.

Di tingkat global, Indonesia termasuk negara dengan berbagai persoalan serius terkait rokok. Padahal, menurut ketentuan WHO, produk tembakau seperti rokok sangat merugikan kesehatan publik. Di Indonesia, masih banyak narasi yang menganggap rokok sebagai bagian dari tradisi atau bahkan menyamakan merokok dengan “tanda kejantanan”. Beberapa orang bahkan percaya bahwa merokok tidak membahayakan, karena mereka melihat ada orang-orang yang tetap sehat meski merokok hingga usia tua.

Namun, keyakinan itu tidak sejalan dengan data dan bukti ilmiah. Faktanya, rokok mengandung ratusan zat berbahaya, dan banyak di antaranya bersifat karsinogenik, atau pemicu kanker. Sayangnya, informasi ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas, dan tidak jarang ditolak oleh mereka yang merasa terganggu oleh fakta-fakta tersebut.

Bagaimana respons DPR dan pemerintah waktu Anda memperjuangkan isu ini?

Banyak mengalami tantangan, karena tidak semua anggota DPR memahami isunya. Saya sering dianggap melihat dari sisi kesehatan saja. Mereka bilang, “Bu Sumarjati tidak mikirin petani tembakau, buruh, pedagang rokok.” Tapi saya selalu jawab, ini bukan cuma soal kesehatan. Ini soal bagaimana kita melindungi generasi muda dari kecanduan dan kemiskinan struktural.

Kalau kita mau bicara solusi, seharusnya lintas sektor. Jangan dibebankan hanya ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Perindustrian, Ketenagakerjaan, semuanya harus duduk bareng.

Waktu saya di DPR dulu, saya pernah mengusulkan larangan merokok di area DPR, ada yang bilang ke saya, “Bu, jangan begitu dong, repot kita.” Karena mereka habis sidang, pada keluar gedung… tapi ya tetap merokok, masih di dalam kompleks. Jadi ya… itu menunjukkan banyak anggota dewan sendiri belum sepaham, perspektifnya beda-beda, bahkan tidak paham soal dampak rokok.

Bagaimana Anda melihat regulasi tembakau saat ini?

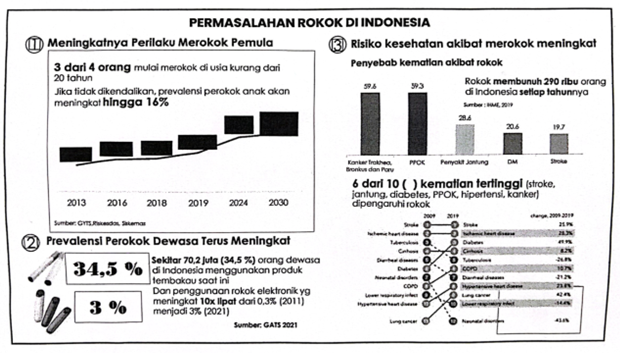

Sebenarnya, regulasi terkait pengendalian rokok di Indonesia sudah cukup bagus. Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, ditambah dengan sejumlah Peraturan Pemerintah seperti PP No. 109 Tahun 2012 dan PP No. 28 yang terbaru, sudah memberikan dasar hukum yang jelas. Namun, masalahnya terletak pada implementasi yang lemah dan tidak konsisten.

Contohnya, aturan menyebutkan bahwa anak di bawah usia 21 tahun tidak boleh membeli rokok. Tapi kenyataannya, mereka tetap bisa dengan mudah membeli rokok di warung, bahkan seringkali dibelikan oleh orang tuanya sendiri. Tidak ada verifikasi umur. Siapa yang bertanya, “Kamu sudah 21 tahun?” Hampir tidak ada. Penjual tidak peduli, yang penting rokok terjual.

Masalah pengawasan pun serupa. Petugas Satpol PP yang seharusnya menegakkan aturan justru banyak yang merokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) seperti kampus, tempat ibadah, dan fasilitas umum juga masih sering dilanggar.

Sebagai mantan anggota DPR, saya cukup terbiasa menilai kebijakan publik. Dan terus terang, banyak aturan ini hanya bagus di atas kertas. Contohnya di Kota Depok, yang sebenarnya sudah punya peraturan KTR cukup baik. Tapi implementasinya? Masih jauh dari optimal. Di tempat lain, seperti DPRD Kulon Progo, sudah ada kebijakan pengendalian rokok yang cukup maju, tapi justru sekarang malah mau direvisi ke arah yang melemahkan. Aneh, bukan?

Bahkan kita bisa lihat, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang punya gedung pendidikan dengan nama merek rokok. Contohnya Sampoerna University. Meskipun mereka berdalih bahwa bisnisnya tidak hanya rokok, tetap saja, brand image dan sumber keuntungan terbesar mereka berasal dari rokok.

Masalah ini juga mencerminkan ketimpangan komitmen antar lembaga. Peraturan ini memang disetujui oleh semua kementerian, tapi tidak semua kementerian punya kepedulian yang sama dalam menjalankan atau mengawasi implementasinya.

Apa tantangan terbesar ke depan dalam pengendalian rokok?

Tantangan kita ke depan dalam pengendalian rokok datang dari berbagai arah: industri, politik, bahkan budaya. Saya pernah bertemu seorang menteri yang dengan terang-terangan bilang ingin mendukung produksi cerutu di daerah asalnya. Alasannya? Pertumbuhan ekonomi. Padahal, dampak sosial dan kesehatannya jauh lebih mahal daripada yang mereka bayangkan.

Di sisi lain, anak-anak sekarang makin mudah terpapar lewat media sosial dan iklan digital, padahal PP sudah melarang iklan rokok di internet. Tapi semua kontennya tetap bisa diakses. Tidak ada verifikasi usia. Ini menunjukkan betapa lemahnya sistem proteksi digital kita.

Sebagai bagian dari IAKMI, kami rutin menggelar Indonesia Conference on Tobacco or Health (ICTOH) di berbagai kota. Dari Magelang hingga Bandung, harapannya adalah menyebarkan informasi yang jelas: bahaya merokok itu nyata, dan dampaknya meluas—bukan hanya ke tubuh, tapi juga ke ekonomi keluarga dan beban negara. Tapi jujur saja, kadang kami merasa seperti sedang berbicara pada tembok. Edukasi jalan terus, tapi kesadarannya belum merata. Capek? Iya. Tapi rekan-rekan saya mengingatkan: “Ya jangan gitu dong. Kita usaha aja seperti ini. Apalagi kalau nggak ada usaha.”

Dalam memang tiga tahun terakhir, fokus utama ICTOH adalah soal intervensi industri tembakau. Industri ini sangat kuat di Indonesia. Mereka punya pengaruh besar, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga politik. Perusahaan-perusahaan seperti Djarum misalnya, tidak hanya bergerak di rokok, mereka juga punya kepemilikan saham besar di sektor lain, seperti perbankan. Ini membuat posisi mereka sangat strategis.

Mereka bisa memobilisasi protes petani, padahal banyak petani itu sebenarnya hanya ‘digunakan’ untuk kepentingan industri ini. Misalnya saat PP No. 28 dikeluarkan untuk memperkuat pengendalian rokok, muncul tekanan dari berbagai pihak untuk membatalkannya. Bahkan ada desakan langsung ke Presiden.

Dan ini belum menyentuh soal sponsorship. Aturannya jelas: kampus, beasiswa, dan kegiatan pendidikan tidak boleh disponsori oleh industri rokok. Tapi saya sendiri pernah dengar anggota DPR yang bilang, “Kalau bukan mereka, siapa yang gantiin? BUMN?” Artinya, bahkan di level pengambil kebijakan, masih banyak yang belum punya perspektif kesehatan publik yang kuat.

Sementara di bawah, industri ini juga menyentuh UMKM dan pedagang kecil. Ada kekhawatiran bahwa aturan seperti larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari sekolah akan mematikan usaha mereka. Padahal, Kementerian Kesehatan dan Kemendagri sudah sepakat soal regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Idealnya, setiap kabupaten/kota punya perda KTR yang melarang merokok di tujuh lokasi utama: sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan sebagainya, termasuk larangan berjualan rokok di sekitar area tersebut.

Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini, belum ada satu pun kabupaten di Indonesia yang menjalankan implementasi ini dengan ideal. Semua masih jauh dari kata patuh.

Bagaimana dengan para petani tembakau? Apakah ada solusi yang adil untuk mereka?

Ini yang sering disalahpahami. Orang pikir kalau kita batasi rokok, petani tembakau langsung kehilangan mata pencaharian. Padahal kenyataannya, hampir 50 persen tembakau di Indonesia itu impor. Industri rokok sendiri sering bilang, mereka butuh daun yang lebih murah dan kualitasnya konsisten, makanya impor.

Sementara petani lokal? Belum tentu hasil panennya diserap semua. Jadi sebenarnya kontradiktif kan, kita dibilang harus jaga ekonomi petani, tapi kok bahan bakunya malah beli dari luar negeri? Harus ada kebijakan yang tegas dari pemerintah.

Padahal, kita punya contoh bagus. Di Magelang misalnya, lahan tembakau sudah mulai diganti dengan tanaman ubi jalar dan bisa diekspor. Bahkan ada petani yang tadinya mengeluh kekurangan air, sekarang bisa tanam sayuran dan kopi karena dibuatkan embung (penampungan air kecil). Hasilnya? Lebih baik daripada hanya tanam tembakau terus-terusan. Jadi sebenarnya ada alternatif. Yaitu, lewat bisa diversifikasi dan peningkatan kualitas tembakau kita, asal ada dukungan dan kemauan politik.

Kalau kita serius bicara soal kedaulatan pangan, mestinya kita dorong pertanian yang beragam, bukan malah bergantung ke impor dan industri besar.

Bagaimana dengan peran perempuan dalam perjuangan ini?

Kalau ditanya perempuan, hampir semua pasti lebih suka kalau suaminya atau keluarganya tidak merokok. Padahal itu hak asasi manusia bagi perempuan kan untuk menuntut udara bersih? Tapi ya, banyak perempuan tidak berani melarang. Takut dimarahi, takut tidak dikasih uang belanja. Ada relasi kuasa yang membuat suara perempuan tidak didengar dan diabaikan oleh suami-suami perokok, padahal mereka juga korban sebagai perokok pasif. Ini kenapa saya selalu bilang, perempuan butuh kemandirian. Minimal secara ekonomi, supaya tidak terus-menerus dikorbankan.

Apakah tren perokok perempuan memang meningkat?

Iya, datanya begitu. Dalam lima tahun terakhir, perokok perempuan naik empat kali lipat. Karena industri rokok juga menargetkan mereka. Rokok sekarang tidak cuma konvensional, tapi juga rokok elektrik alias vape. Dan ini yang mengkhawatirkan, karena banyak yang percaya vape lebih aman, padahal belum tentu. Bahkan zat kimianya bisa lebih banyak. Mereka jadi korban marketing industri rokok elektrik yang bilang itu lebih aman. Tapi ya, anak-anak muda sekarang menganggap itu keren, gaya. Dan memang, target utama industri rokok ini adalah anak muda atau remaja, karena kalau mereka udah merokok di usia muda, kemungkinan besar akan jadi perokok aktif seumur hidup.

Menurut Ibu, apa dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia?

Saya sangat khawatir. Kalau anak-anak muda sudah terbiasa merokok, ngevape, nongkrong-nongkrong keseringan, kapan belajarnya? Ini langsung memengaruhi kualitas SDM kita. Kalau begini terus, mimpi soal Indonesia Emas itu tidak akan tercapai. Produktivitas rendah, daya saing lemah. Sekarang pendapatan per kapita kita cuma sekitar 4 ribuan (USD), sedangkan Singapura sudah 71 ribu. Jauh sekali.

Apa pesan terakhir Ibu untuk masyarakat, terutama perempuan, dalam isu ini?

Harapan saya, semua kementerian bisa betul-betul mengimplementasikan Peraturan Pemerintah terkait pengendalian rokok, dan pemerintah daerah juga serius menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dukungan dari berbagai pihak sangat penting—mulai dari Kementerian Komunikasi dan Digital, KPI, hingga pengawasan di ruang digital. Semua harus bekerja sama. Terutama dari pucuk pimpinan negara. Presiden perlu secara konsisten memberikan instruksi dalam rapat kabinet agar semua lini pemerintahan terlibat aktif dalam menjalankan mandat yang sudah ada dalam PP.

Kami dari masyarakat sipil juga sudah menyurati Presiden untuk mendukung pelaksanaan PP ini, tapi hingga kini belum ada tanggapan.

Untuk perempuan, saya percaya kita punya peran yang sangat besar, sebagai ibu yang melindungi anak-anak dari paparan rokok, sekaligus sebagai penggerak komunitas di lingkungan masing-masing. Saya ingin semakin banyak perempuan bersuara, aktif dalam kampanye pengendalian rokok. Karena ini bukan cuma soal rokok, tapi soal masa depan: masa depan keluarga kita, anak-anak kita, dan bangsa ini.

Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi

Discussion about this post