Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada awal Maret 2022 meluncurkan laporan tentang gambaran umum mengenai dinamika jumlah, ragam jenis, bentuk, ranah, serta hambatan-hambatan struktural, kultural maupun substansi hukum dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap Perempuan, yang berbunyi “Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”.

CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Pasalnya telah terdata sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.02Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020).

Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sampai 80 persen, yang sebelumnya 2.134 kasus pada 2020, menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15 persen, disebabkan sejumlah lembaga layanan tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya.9 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus.

Jenis kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini salah satunya adalah pemerkosaan. Kasus pemerkosaan kerap mengakibatkan kehamilan tak diinginkan yang membuat korban makin terhimpit untuk mencapai keadilan, antara kehendak untuk melakukan aborsi maupun desakan lingkungan dan desakan sosial menolak aborsi. Padahal, aborsi termasuk mengakses hak kesehatan.

Asisten Riset Divisi Hepatologi RSUPN Cipto Mangunkusumo, dr. Syifa Amalia Hanif menjelaskan, aborsi atau abortus harus dipahami sebagai sebuah kejadian dimana hasil sperma dan sel telur yang matang keluar dari rahim sebelum mampu hidup di luar janin.

“Makanya aborsi ini termasuk keguguran juga. Itu aborsi spontan yang meninggal dunia di dalam kandungan, atau setengah bagian keluar, termasuk juga keinginan yang tidak diinginkan,” ungkapnya dikutip oleh Prohealth.id dari Instagram Live, Jumat (25/11/2022).

Menurut dr. Syifa, aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan seperti yang kerap dialami korban perkosaan disebut juga aborsi provokatus, atau Tindakan abortus yang dilakukan secara medis. Namun ada juga Tindakan aborsi yang dilakukan tanpa melalui jalur medis atau ilegal.

“Kasus-kasus pemaksaan aborsi ini biasa terjadi dalam kehamilan tak diinginkan saat pacarana. Sekitar 45 persen kehamilan tidak diinginkan ini melakukan aborsi dengan tidak aman,” sambungnya.

Dia memerinci, aborsi yang dilakukan tidak aman misalnya dengan menggunakan pil yang membuat rahim kontraksi sehingga janin dipaksa keluar. Implikasi dari aborsi ilegal yang dipaksa menggunakan pil adalah potensi kerusakan dinding rahim perempuan. Sayangnya, praktik aborsi ilegal sejenis makin marak secara daring. Praktik tersebut kerap tidak masuk dalam pantauan medis yang seharusnya sebelum aborsi harus mengecek kondisi rahim ibu tersebut, sehingga aborsi wajib dilakukan atas persetujuan (consent) dari perempuan.

Biasanya, sambung dr. Syifa, pemberian pil ini tidak sesuai dengan usia aman aborsi. Misalnya, kehamilan kerap baru disadari pada usia 2-3 bulan. Lalu, tanpa adanya peninjauan dokter, pasien meminum pil tersebut. Sementara pil yang dikonsumsi tidak memberikan informasi tentang kelayakan waktu pemakaian sesuai usia janin.

“Praktik seperti ini bisa memicu pendarahan masif akibat pemaksaan keluarnya janin. Ada infeksi berkelanjutan yang bisa mengakibatkan kematian ibu. Infertilitas perempuan pun terganggu,” jelas dr. Syifa.

Legalitas aborsi

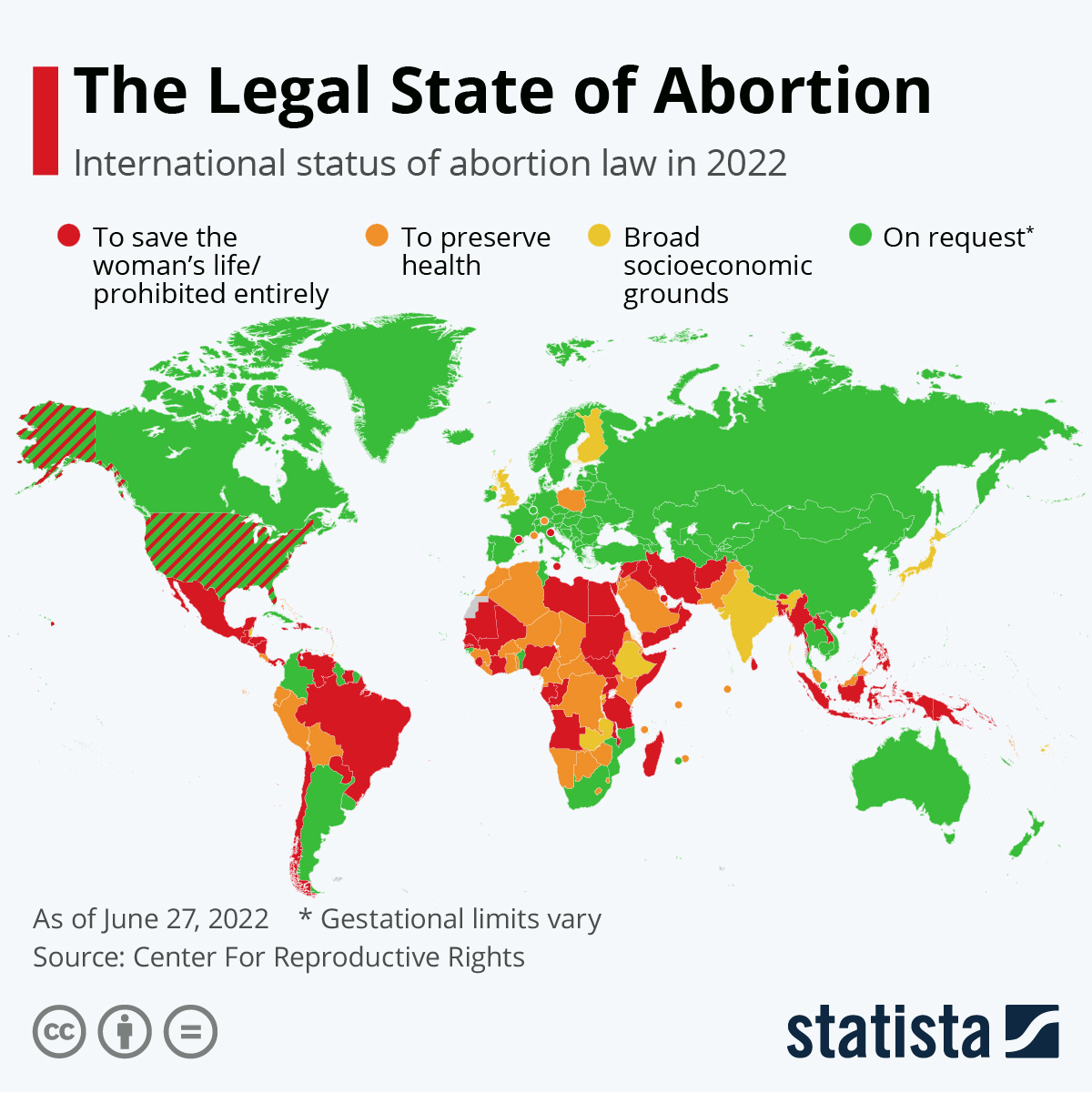

Prohealth.id mengutip dari Statista, legalitas aborsi sebenarnya sudah tersebar di banyak negara. Pada Februari 2022 ini misalnya di negara Kolombia tidak lagi melarang aborsi sampai usia kehamilan 24 minggu. Ini adalah langkah baru dalam memperjuangkan hak reproduksi di Amerika Latin. Pada Januari 2021, Argentina sebagai negara terbesar di Amerika Latin melegalisasi aborsi.

Negara-negara di Asia juga mulai melakukan progres memperjuangkan hak reproduksi. Korea Selatan misalnya, tidak lagi melarang aborsi sampai usia kehamilan 14 minggu. Di Thailand, parlemen bersepakat pada Januari 2021 lalu melegalkan aborsi maksimal usia kehamilan 12 minggu, meski demikian masih akan dikenakan denda administratif bagi mereka yang melakukan aborsi di luar usia kehamilan yang sudah ditentukan.

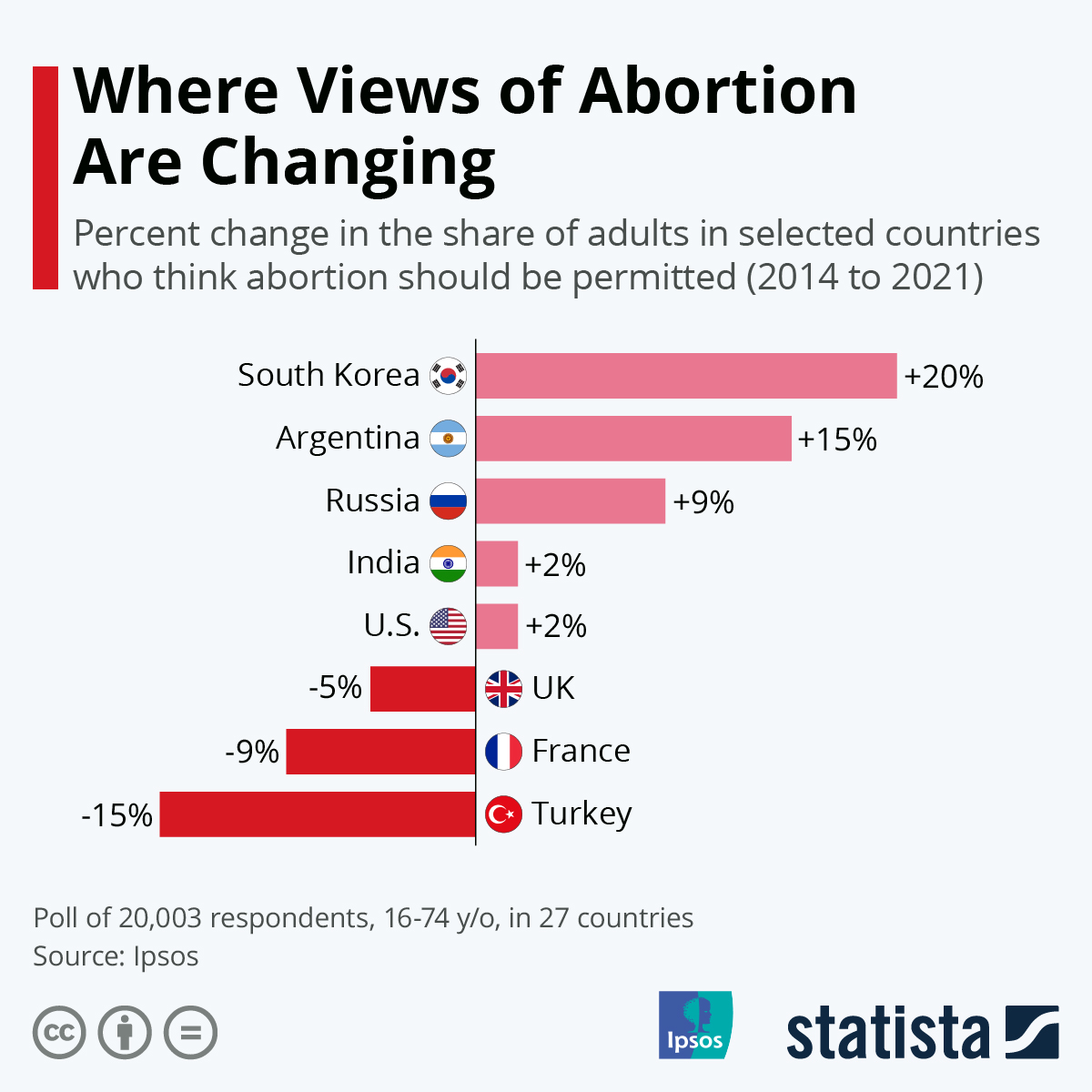

Data lain yang lebih rinci dari Statista menyatakan Korea Selatan sebagai negara progresif yang melegalkan aborsi dimulai sejak 2021 dibandingkan 7 tahun lalu (2014). Dukungan terhadap hak aborsi juga meningkat secara bervariasi dari 53 persen sampai 88 persen, hanya Malaysia dengan tingkat persetujuan 30 persen saja.

Sementara di Eropa, banyak negara sudah melegalkan hak aborsi, namun terjadi penurunan dukungan. Misalnya, di Prancis meski ada 81 persen dukungan melegalkan aborsi, angka ini menurun 9 persen dari 7 tahun sebelumnya. Faktor penurunan dukungan terhadap hak aborsi ini banyak terjadi akibat pandemi Covid-19

Dalam peta yang dibuat Statista, Indonesia masih termasuk warna merah dimana aborsi belum diizinkan dengan alasan menjaga keselamatan perempuan.

Dari segi hukum, Agita Pasaribu, Pengacara dan Pendiri Bully.id yakni aplikasi layanan kesehatan mental, ada banyak salah kaprah terkait hak aborsi sebagai hak kesehatan bagi perempuan, utamanya yang menjadi korban kekerasan seksual. Dia menjelaskan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki hukum yang melegalkan hak aborsi yang termuat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 tentang Kesehatan.

“Dalam Pasal 75 itu di-highlight, ada alasan untuk aborsi jika ada indikasi kedaruratan medis. Kondisi medis ini dideteksi dari kondisi kehamilan apakah mengancam jiwa ibu ataupun janinnya. Apalagi jika ada indikasi penyakit genetik berat yang akan menyulitkan kehidupan si bayi nantinya,” tuturnya.

Dengan demikian, aborsi untuk korban pemerkosaan di Indonesia termasuk legal asalkan dilakukan sebelum usia kehamilan 6 minggu. Acuan ini sesuai UU Kesehatan dengan panduan 6 minggu terhitung dari hari pertama menstruasi yang terakhir. Selain itu ditegaskan, aborsi bagi korban perkosaan wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mengantongi izin praktik.

“Aborsi ini wajib atas izin perempuan. Bisa juga kepada suami jika kondisinya bukan korban kekerasan tapi atas kondisi khusus. Kalau korban perkosaan, harus dipastikan izin juga diberikan bukan atas paksaan keluarga,” sambung Agita.

Tak hanya mengulas seputar UU Kesehatan, Agita menilai rendahnya literasi masyarakat seputar aborsi juga karena belum banyak informasi yang memuat tentang hak-hak aborsi. Padahal, kata Agita, dalam hukum Islam saja aborsi boleh dilakukan dengan kondisi tertentu.

Pasalnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005 sudah menegaskan, aborsi adalah haram jika dilakukan ketika janin sudah menguat di dinding rahim ibu. Namun, aborsi diiizinkan jika bersifat darurat mengancam nyawa ibu dan janin. Contohnya, ibu terdiagnosis mengalami sakit berat seperti kanker, maupun penyakit menular seperti tuberkulosis yang bisa menular kepada bayinya.

Kondisi kedua, fatwa MUI juga mempertimbangkan aborsi dalam keadaan hajat yang mana ditemukan jika ada cacat genetik saat kehamilan, maupun kehamilan akibat perkosaan yang telah sesuai keterangan visum dokter, psikolog, dan ditetapkan oleh polisi sebagai kasus kekerasan seksual.

“Hanya saja, fatwa MUI ini berbeda dari hukum Indonesia. Izin untuk aborsi adalah sebelum janin berusia 40 hari. Sementara kebanyakan kasus kehamilan terdeteksi setelah usia 40 hari. Banyak penyintas pemerkosaan yang baru berani speak-up kalau dia hamil setelah 40 hari,” tutur Agita.

Kondisi hukum yang masih ketat, ditambah sistem patriarki yang kuat membuat banyak korban perkosaan di Indonesia meski sudah mengantongi surat visum malah dirujuk untuk berdamai dengan pelaku kekerasan. Sebagian proses penyelesaian konflik ketika korban mengalami kehamilan adalah dengan melakukan pernikahan.

“Sementara ini secara psikologis korban yang diperkosa, harus dinikahi dengan orang yang memperkosa dia, membesarkan anak bersama-sama, itu menyakitkan apalagi membesarkan anak bersama-sama,” terang Agita.

Menurut Agita, rendahnya pendidikan seksual dan reproduksi menjadi faktor utama sulitnya perempuan khususnya korban kekerasan seksual mendapatkan hak kesehatan.

Senada dengan Agita, menurut dr. Syifa rata-rata kasus aborsi pada remaja terjadi akibat metode penjelasan kesehatan reproduksi dan seksual yang dilakukan dengan salah. “Penjelasan kepada anak dan remaja tidak dilakukan secara gamblang, bahkan di puskesmas kadang hanya sehari, dua hari, lalu selesai. Akibatnya, kehamilan remaja ini hanya 50 persen yang bisa lanjut sampai sarjana. Sisanya drop out, dan mereka otomatis tidak bisa menjadi SDM yang berkualitas,” kata Syifa.

Untuk praktik-praktik aborsi ilegal yang merugikan perempuan, Agita juga mengingatkan bahwa hal tersebut melanggar hukum dan akan terkena pasal-pasal yang diatur dalam hukum pidana.

“Orang yang membantu gugur bayi illegal ini terkena pidana. Misalnya, kasih obat dan pakai ini aja aman ini bisa terkena pasal dengan UU Kesehatan karena tidak memiliki izin,” tegasnya.

Lemahnya peran media

Berkaca dari rendahnya edukasi pemerintah dan publik terhadap hak kesehatan reproduksi dan seksual, tim peneliti Konde.co merilis hasil penelitian “Bagaimana Media Memandang Tubuh Perempuan dan Aborsi Aman bagi Korban Perkosaan” pada Agustus 2022 lalu.

Salah satu dari Tim Peneliti Konde.co, Nurul Nur Azizah melalui konferensi pers tentang temuan riset tersebut menyatakan, dalam UU Kesehatan 36/2009 secara terang dinyatakan aborsi boleh dilakukan dengan ketentuan tertentu yakni kedaruratan medis dan jika ia menjadi korban perkosaan. Artinya, perempuan korban perkosaan yang punya indikasi darurat medis bisa melakukan aborsi seperti diatur UU Kesehatan.

Idealnya, media sebagai ruang publik ikut membangun diskursus tentang perkosaan dan aborsi aman. Meski media massa sudah menuliskan sejumlah informasi tentang aborsi, tetapi menurut pengamatan sekilas Konde.co, belum banyak media menulis soal hak aborsi bagi korban perkosaan.

“Media menuliskan isu aborsi jika sedang ramai menjadi pembicaraan, atau jika ada acara yang diselenggarakan terkait aborsi, misalnya ketika ada seminar atau audiensi,” tutur Nurul.

Hasil riset menemukan media massa tidak secara mendalam mengangkat soal hak aborsi bagi korban perkosaan. Kebanyakan dari media hanya mewartakan pernyataan dari pemerintah, beberapa media bahkan tidak menghadirkan penyintas atau pendamping sebagai narasumber, narasumber ahli yang secara objektif bisa mengomentari soal hak korban perkosaan.

Selain itu, tidak ada berita soal isu hak aborsi bagi korban perkosaan yang secara serentak diangkat oleh 6 (enam) media yang diteliti media framing-nya.

“Satu-satunya berita yang secara serentak mengangkat isu aborsi bagi korban perkosaan adalah ketika ada sidang DPR yang membahas pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena salah satu pasal di UU tersebut mengangkat isu aborsi,” ujar Nurul.

Artinya, media akan ramai memberitakan isu aborsi ketika sedang ramai dibicarakan. Namun, ketika tidak ramai dibicarakan, media juga tidak akan mengangkat isu tersebut.

Faktor lain minimnya pemberitaan soal aborsi hak korban perkosaan karena banyak media yang takut menyinggung norma sosial dan agama. “Padahal sebetulnya hal ini sudah memiliki justifikasi dari sisi hukum dan agama,” ungkap Nurul.

Isu aborsi juga kerap dianggap bukan isu ‘seksi’ bagi awak media. Isu ini masih dianggap sebatas isu kriminal yang merugikan perempuan, padahal isu aborsi sudah mengorbankan perempuan terutama hak-hak kesehatannya.

Kondisi lanskap media juga diperparah dengan kapasitas jurnalis yang tidak pernah mengikuti pelatihan khusus terkait isu hak aborsi bagi korban perkosaan. Akibatnya, jurnalis memiliki pemahaman yang kurang dan justru stigma terhadap aborsi semakin kental.

Oleh karena itu, tim riset Konde.co merekomendasikan pentingnya pelatihan soal isu hak aborsi bagi korban perkosaan harus secara masif diberikan kepada awak media dari yang ada di lapangan sampai redaksi.

Pelatihan ini makin penting mengingat sampai saat ini belum ada buku panduan yang secara khusus mengangkat isu hak aborsi aman bagi korban perkosaan untuk jurnalis di Indonesia.

“Penting bagi setiap media untuk memiliki panduan ini supaya materinya bisa diikutsertakan dalam pelatihan yang secara rutin diberikan kepada jurnalis medianya setiap tahun, terutama kepada jurnalis baru,” tutup Nurul.

Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi

Discussion about this post