Dalam suasana pandemi Covid-19, ada sebagian orang yang ternyata memiliki keinginan untuk tetap beraktivitas keluar rumah. Ketika pemerintah Indonesia menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berubah menjadi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Wulan -bukan nama sebenarnya- ingin melancong ke Auckland, Selandia Baru.

“Ingin ya, ke NZ (New Zealand/Selandia Baru) lagi deh! Tapi kapan yaa?!”, cetus Wulan tahun 2021 lalu, di grup WhatsApp (WA) kecil beranggotakan para penyandang autoimun, atau akrab dikenal orang dengan autoimun (ODAI).

Perempuan berusia 59 tahun ini merupakan penyandang autoimun jenis Sjogren’s (dibaca Show-grins) Syndrome atau Sindrom Sjogren (SS), salah satu jenis penyakit autoimun. Mengutip situs Mayo Clinic, Sindrom Sjogren adalah gangguan sistem kekebalan tubuh yang diidentifikasi oleh dua gejala paling umum yaitu mata kering dan mulut kering. Pada Sindrom Sjogren, selaput lendir dan kelenjar yang mengeluarkan kelembapan pada mata dan mulut, biasanya terpengaruh lebih dahulu yang kemudian mengakibatkan penurunan produksi airmata dan air liur atau saliva.

Wulan mengucapkan keinginan tersebut lantaran dia pernah merasakan ‘terkunci’ di Auckland selama pandemi merebak awal tahun 2020. Pada 2 Maret 2020, Wulan berangkat ke Auckland untuk berlibur ke rumah keponakan. Pada saat yang sama, Indonesia justru mengumumkan temuan pertama kasus Covid-19 yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Spontan, selama dua pekan berikutnya, pemerintah menutup semua penerbangan ke dalam dan keluar Indonesia. Tidak ada juga akses penerbangan dari dalam atau keluar negeri.

Di luar rencana, Wulan tak bisa kembali ke Indonesia. Padahal dia sudah berencana pulang pada 31 Maret 2020. Mau tak mau, Wulan menunda kepulangan dan menjalani lockdown di luar negeri. Namun ia bersaksi, pengalaman isolasi di Auckland ternyata memberikan dampak positif bagi kesehatan dirinya.

Selama proses karantina, Wulan rajin untuk mengecek perkembangan kasus penularan Covid-19. Dia terus meninjau laman Traveloka, salah satu aplikasi perjalanan, untuk bisa menemukan jalan kembali ke Indonesia. Tak menyerah, Wulan juga mencoba menghubungi kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Selandia Baru, sekadar untuk mendapatkan informasi keberangkatan menuju Indonesia.

Tak ada umpan balik dari semua usaha tersebut, alhasil Wulan harus tinggal di Aucklan selama 3,5 bulan. Uniknya, selama proses penantian tersebut, Wulan merasakan kondisi fisiknya lebih baik saat di Auckland dibandingkan selama di Indonesia. Pasalnya, selama di Auckland, Wulan tidak pernah mengalami flare alias kekambuhan dalam kamus autoimun.

“Selama di Auckland gue sehat. Dari nggak bisa lompat jadi bisa lompat, aerobik, handstand, naik turun tangga tanpa dengkul sakit, dan lain-lain. Bisa jogging, sehat, no keluhan. Tapi ini setelah beberapa hari di Auckland-lah, nggak langsung”, kenang Wulan.

Padahal selama tinggal di Auckland, pola makan Wulan masih sama dan tidak menerapkan diet tertentu seperti dilakukan saat tinggal di Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, guna mengendalikan penyakit autoimunnya.

Wulan meyakini, kondisi tubuhnya yang prima selama di negeri orang disebabkan oleh lingkungan yang baik, khususnya kualitas udara di Auckland yang bersih. “Ada debu tapi sedikit sekali,” imbuhnya.

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Sebagai orang yang alergi pada debu, Wulan memiliki kepekaan ekstra terhadap kualitas udara. “Gue kan saat tes terakhir ya debu. Waktu kecil juga sudah dites (hasilnya) alergi debu”, kata Wulan. Ia yakin ketika di Auckland, kondisi tubuh yang fit lantaran udara bersih mendukung stabilitas autoimunnya.

Barulah pada awal Juli 2020, Wulan bisa kembali ke Indonesia dan dalam kondisi sehat. Tidak ada kekambuhan autoimun. Sayang, kondisi tersebut tak bertahan lama.

Pada September 2020 Wulan mengaku mulai merasakan kekambuhan lagi. “Keluhan (bulan) September ya biasa, sakit sendi tapi didiemin aja. Kan sudah biasa”, cetusnya. Ternyata dalam perkembangannya, keluhan autoimun bertambah derajat dan manifestinya. Kaki Wulan mengalami bengkak yang menghambat aktivitas sehari-hari. Meskipun kini sudah mulai berkurang, masih muncul keluhan lain dari kondisi autoimunnya, dan mengharuskan Wulan harus rutin kontrol ke beberapa poli di sebuah rumah sakit pemerintah yang berlokasi di Jakarta Pusat.

Serupa tapi tak sama, Jodi, warga Ciledug, Tangerang, adalah penyandang autoimun jenis Myasthenia Gravis (MG). Masih dikutip dari Mayoclinic.org, penyakit Myasthenia Gravis (MG) adalah penyakit kekebalan tubuh yang mengganggu saraf dan otot, ditandai dengan kelemahan dan kelelahan yang cepat pada salah satu otot penyandangnya. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan untuk Myasthenia Gravis, tetapi pengobatan dapat membantu meringankan tanda dan gejala, seperti kelemahan otot lengan atau kaki, penglihatan ganda, kelopak mata terkulai, dan kesulitan berbicara, mengunyah, menelan, dan bernapas.

Jodi yang berprofesi sebagai wiraswasta ini menyandang autoimun MG sejak tahun 1995. Barulah awal tahun 2020, Jodi memutuskan pindah ke Bali dan memboyong semua anggota keluarga. Pindah domisili pun tak menghentikan Jodi menjalankan usaha. “Enak tenang, nggak ada polusi politik”, jawabnya kepada Prohealth.id, (10/1/2023) ketika ditanya alasan hijrah ke Pulau Dewata.

Pilihan Jodi pindah ke Bali terbukti memberi efek positif pada kesehatan autoimunnya. Sejak tinggal di Bali, Jodi merasakan kesehatan perutnya membaik. Pria berkepala enam itu, kini tak lagi sering bolak-balik instalasi gawat darurat (IGD) akibat kekambuhan penyakit maag. Sebaliknya, saat tinggal di Ciledug, kondisi autoimunnya cukup parah sehingga membuat Jodi sulit beraktivitas secara normal dan optimal. “Di Bali jauh lebih sehat, bisa karena polusi, bisa karena stres-nya hilang”, tuturnya.

Awalnya, Jodi memang tak sepenuhnya yakin bahwa polusi udara berdampak positif pada kondisi autoimunnya. Dia beralasan bukan hanya Jakarta yang memiliki pencemaran udara, beberapa wilayah lain di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Ia bahkan yakin, Bali juga mengalami pencemaran udara. Bedanya, polusi di Jakarta disebabkan oleh kendaraan bermotor dan juga kegiatan industri, sementara di Bali, kontributor polusi udara hanya bersumber dari kendaraan bermotor. Sehingga, kuantitas polusi di Bali tak sebesar di Jakarta.

Namun, perubahan nyata secara fisik yang Jodi alami membuatnya yakin bahwa udara bersih menunjang kesehatan dirinya. “Stabil cenderung membaik autoimunnya,” ucapnya.

“Kan aku orangnya nggak mau stres, makanya di Bali lebih enjoy. Auranya Bagus. Penduduk cenderung lebih baik dan ketemu orang berlibur auranya bagus. Kalau Jakarta kan ketemu orang stres, cemberut, marah, iri, dan lain-lain”, jelasnya.

Wulan dan Jodi keduanya adalah penyandang penyakit autoimun dengan perbedaan pada jenis dan manifesti yang terkena. Namun secara umum, autoimun adalah penyakit yang berhubungan dengan masalah sistem kekebalan tubuh.

Lebih lanjut, dikutip dari The National Institute of Environmental Health Science, sistem kekebalan tubuh yang sehat melindungi tubuh dari penyakit dan infeksi. Namun, jika sistem kekebalan tidak berfungsi dengan baik, ia secara keliru menyerang sel, jaringan, dan organ yang sehat. Maka, penyakit ini disebut penyakit autoimun karena serangan tersebut dapat menyerang bagian tubuh manapun, melemahkan fungsi tubuh, dan bahkan mematikan. Sampai saat ini penyebab dari penyakit autoimun masih merupakan tanda tanya. Akan tetapi, beberapa sumber menyebutkan faktor lingkungan, khususnya polusi udara turut mempengaruhi.

Sedangkan terkait jenis-jenisnya, masih dikutip dari sumber yang sama, para ilmuwan menyebut ada lebih dari 80 jenis penyakit autoimun. Bahkan, jumlah ini diprediksi masih terus bertambah. Beberapa penyakit autoimun telah umum diketahui seperti diabetes tipe 1, lupus (SLE), dan rheumatoid arthritis (RA). Sisanya terbilang masih jarang ditemukan dan sulit didiagnosis. Kesulitan menemukan diagnosis yang tepat menjadikan seorang pasien mungkin menderita sakit bertahun-tahun sebelum mendapatkan diagnosis yang tepat. Sebagian besar dari penyakit autoimun ini tidak ada obatnya. Beberapa bahkan membutuhkan pengobatan seumur hidup untuk meredakan gejala dan mengendalikannya.

Lemahnya riset autoimun di Indonesia

Apakah benar polusi udara dapat memicu munculnya atau kekambuhan penyakit autoimun? Salah satu pakar penyakit paru di Indonesia, Dr. dr. Erlina Burhan, SpP, Msc memastikan bahwa polusi udara memicu autoimun. “Ya, paparan polusi udara dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit autoimun pada manusia”, jawab dr. Erlina dalam wawancara tertulis kepada Prohealth.id pada Januari 2023. Meski begitu, dr. Erlina menegaskan, kondisi tersebut mungkin terjadi dengan paparan polusi udara yang terjadi dalam jangka panjang.

Ia menjelaskan bahwa penelitian dari University of Verona, Italia, menemukan bahwa paparan terhadap polutan udara tingkat tinggi dalam jangka panjang memiliki meningkatkan risiko penyakit. Sebut saja; Rheumatoid Arhritis (RA) sekitar 40 persen lebih tinggi, risiko penyakit radang usus seperti Chron’s dan Colitis Ulcerative 20 persen lebih tinggi, dan 15 persen lebih tinggi risiko penyakit jaringan ikat seperti lupus. “Secara keseluruhan, paparan jangka panjang terhadap masing-masing partikulat secara berlebihan dikaitkan dengan risiko 12 persen, dan 13 persen lebih tinggi untuk mengidap penyakit autoimun,” tambahnya.

Di luar negeri telah cukup banyak penelitian yang mencari keterkaitan antara polusi udara dengan penyakit autoimun. Penelitian yang dilakukan oleh Chan-Na Zhuo, dan kawan-kawan, berjudul Munculnya Peran Polusi Udara pada Penyakit Autoimun yang dimuat dalam Autoimmunity Review Vol 18 Edisi 16 bulan Juni 2019 menunjukkan bahwa faktor lingkungan menyumbang 40-70 persen dari semua penyakit autoimun.

Kemudian ada penelitian yang ditulis oleh Dean E Schraufragel, MD dan kawan-kawan, berjudul Pencemaran Udara dan Penyakit Tidak Menular, diterbitkan online pada 9 November 2018 dalam Jurnal Online Pubmed Central. Hasil penelitian menyatakan, polusi udara mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan berhubungan dengan rhinitis alergi, sensitisasi alergi, dan autoimunitas.

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Naizhuo dan kawan-kawan yang dimuat dalam laman Arthritis Research berjudul Paparan Jangka Panjang Terhadap Partikel Halus dan Ozon serta Timbulnya Penyakit Rematik Autoimun Sistemik. Penelitian ini mengambil sampel di daerah Quebec, Kanada dan kesimpulannya menemukan hubungan antara penyakit autoimun dan PM (Particulate Matter) 2,5.

Selain yang telah disebutkan, masih ada lagi penelitian mencari keterkaitan antara polusi udara dan penyakit autoimun. Sayangnya, penelitian sejenis lebih banyak ada di luar negeri, sedangkan di Indonesia masih belum ada. “Belum ada penelitian yang spesifik membahas keterkaitan polusi udara dengan penyakit autoimun di Indonesia”, kata dr. Erlina.

Hal yang sama juga dikatakan oleh dr. Dicky Budiman. “Sangat jarang. Saya malah belum nemu penelitiannya,” ungkap si epidemiolog Griffith University ini, saat dihubungi Prohealth.id, melalui pesan WhatsApp, pada awal Januari 2023.

Particulate Matter (PM) Si Biang Kerok

Lemahnya penelitian yang tentang dampak polusi udara terhadap penyakit autoimun di Indonesia tentu menjadi berita buruk dalam dunia penelitian medis. Meski demikian, penelitian dari luar negeri mengenai topik bahasan yang sama dapat menjadi acuan menyikapi kasus di Indonesia.

Pasalnya, acuan untuk mengukur dampak polusi udara terletak pada jenis polutan. Adapun jenis partikel polutan yang paling berbahaya pada kesehatan adalah Particulate Matter atau biasa disebut PM.

Greenfacts.org sebuah proyek nirlaba yang berdiri sejak 2001 dan mengusung misi menyebarkan informasi mengenai kesehatan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat menjelaskan dalam situs resmi, Particulate Matter atau materi partikulat adalah jumlah semua partikel padat dan cair yang tersuspensi di udara, banyak di antaranya berbahaya. Campuran kompleks ini mencakup partikel organik dan anorganik, seperti debu, serbuk sari, abu, asap dan tetesan cairan.

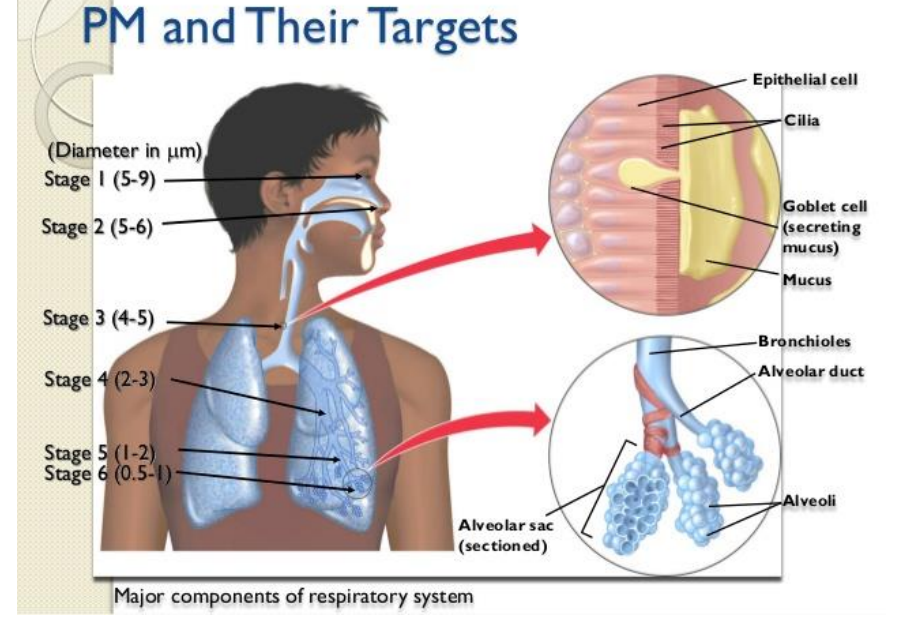

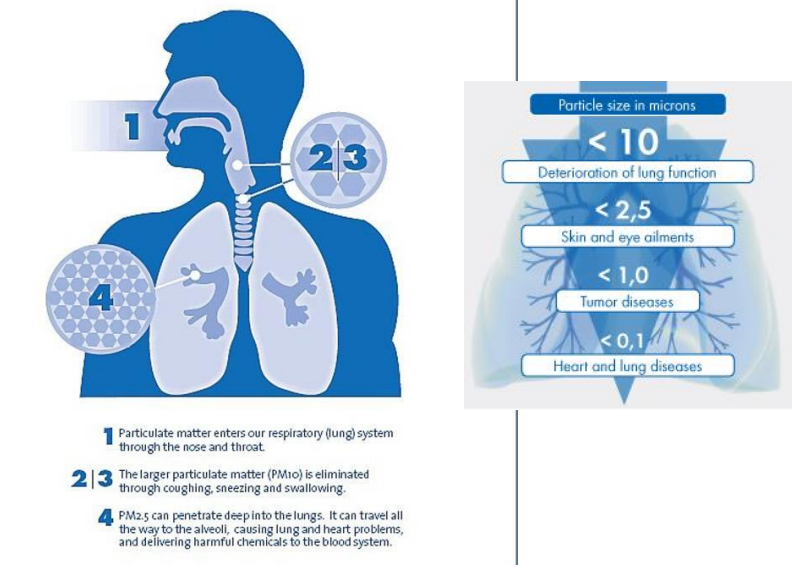

Lebih lanjut, dr. Erlina menjelaskan ada beberapa jenis PM. Sebut saja; PM10 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron, sedangkan PM2,5 adalah partikel halus di udara yang berukuran 2,5 mikron atau lebih kecil dari itu. PM2,5 dibentuk dari emisi pembakaran bensin, minyak, bahan bakar, dan kayu. Sementara itu, PM10 ditemukan pada tempat pembangunan, pembuangan sampah, pertanian, kebakaran hutan, debu, serbuk sari, dan fragmen bakteri. Artinya, dua jenis polutan ini, PM10 dan PM2,5 sebagai partikel halus biasanya berasal dari asap rokok, asap kendaraan, sampai pembangkit listrik. PM dengan ukurannya yang kecil dan semakin kecil inilah yang membahayakan kesehatannya karena dapat dihisap masuk ke dalam tubuh dan mengendap.

“PM2,5 dapat mengendap di permukaan dan bagian paru-paru dalam. Sedangkan PM10 mengendap di saluran udara yang lebih besar di paru-paru. Kedua polutan ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan inflamasi paru”, sambung Erlina.

Oleh karenanya, PM menjadi acuan untuk riset lintas negara. Apalagi kata dr. Erlina, studi tentang PM dapat diimplementasikan pada berbagai negara termasuk Indonesia, mengingat kualitas udara yang kurang baik yaitu kadar PM2,5 tercatat 6,9 kali lebih tinggi dari ambang batas anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO).

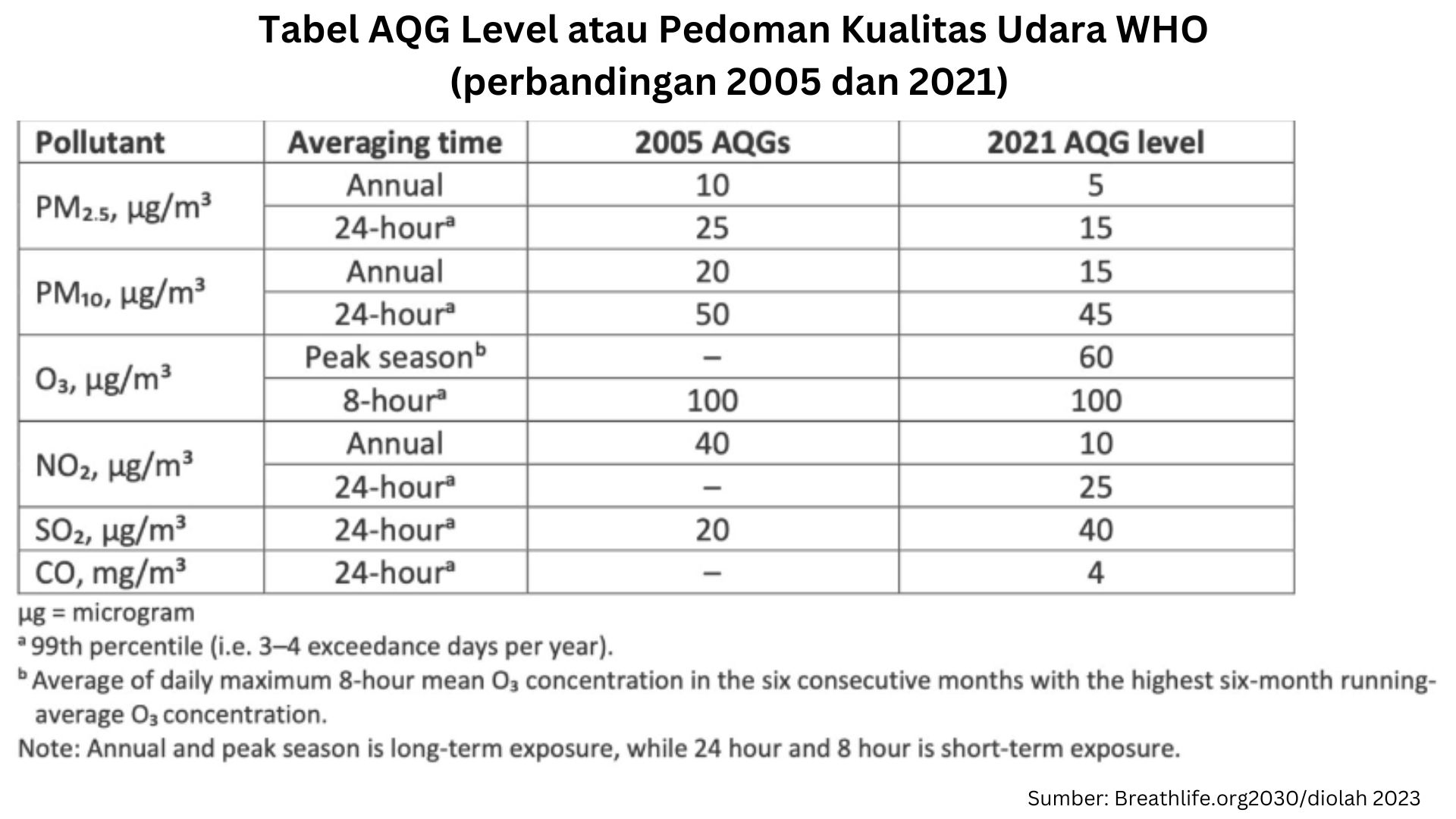

WHO menetapkan, PM2,5 hanya sebesar 15 mikrogram per meter kubik, sedangkan standar pemerintah Indonesia seperti yang tertuang dalam beleid Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2021 malah 55 mikrogram per meter kubik.

“Konsentrasi PM2,5 di Jakarta saat ini (pada 20 Januari 2023) 2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO,” jelas Erlina.

Beberapa penelitian lain juga masih bisa mengisi kekosongan riset mengenai indeks kualitas udara di Indonesia. Misalnya saja laporan berkala dari situs dan aplikasi Air Quality Index. Melalui aplikasi tersebut, Indonesia terdata ada di peringkat 17 dengan polusi tertinggi dengan kadar PM2,5 yang lebih tinggi dari ambang batas anjuran WHO.

Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K) dalam pemaparan konferensi pers mengenai Polusi Udara dan Kesehatan Manusia menambahkan, sumber polusi udara terdiri dari gas dan partikel, dan materi partikel termasuk dalam kelompok partikel. Terutama tergolong polutan yang terpenting bersama ozon, nitrogen oxide (NOx), dan sulfur dioxide (SOx) yang berdampak buruk pada kesehatan.

Lantas bagaimana polusi udara bisa mencetuskan atau memicu kekambuhan penyakit autoimun? Selaku Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dr. Erlina menerangkan butuh proses dari polusi udara memicu kekambuhan autoimun. “Mekanisme yang menghubungkan paparan polusi udara dan autoimun terutama mencakup peradangan sistemik, peningkatan stres oksidatif, modifikasi epigenetik yang disebabkan oleh paparan respons imun yang disebabkan oleh kerusakan saluran napas. Paru-paru mungkin menjadi inisiasi dari autoimunitas,” terangnya.

Mengukur Kualitas Udara di Jakarta

Pada 2021 lalu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mempublikasikan Laporan Akhir Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Provinsi DKI Jakarta. Data yang dimuat dalam laporan tersebut cukup lengkap namun belum bisa mewakili keseluruhan penilaian kualitas udara DKI Jakarta karena titik pemantau hanya ada 5 yang berada di pusat masing-masing kota administrasi DKI Jakarta. Kondisi ini pun tidak berubah pada tahun 2022 lalu.

Kelima titik stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) itu antara lain di; Bundaran Hotel Indonesia/ HI (DKI1), Kelapa Gading (DKI2), Jagakarsa (DKI3), Lubang Buaya (DKI4), dan Kebon Jeruk (DKI5). Ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan analisis parameter pencemar udara dari pemantauan itu, antara lain; konsentrasi rata-rata tahunan menunjukkan nilai yang melebihi Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) tahunan adalah parameter PM10, PM2,5 dan O3 di semua SPKUA, sedangkan So2 melampaui BMUA tahunan di DKI2. Kabar baiknya, parameter NO2 dan CO tidak melebihi nilai BMUA tahunan.

Temuan lain, konsentrasi rata-rata harian yang melampaui BMUA 24 jam adalah PM10 dan PM2,5 terjadi pada bulan Juli 2021 atau saat musim kemarau dan o3 pada bulan Juli, September, dan Oktober 2021. Berdasarkan rata-rata harian konsentrasi PM2,5 hampir di seluruh SPKUA per bulan selalu ada yang melebihi nilai BMUA 24 jam, dengan presentase tertinggi di DKI4 yakni di atas 80 persen terutama pada bulan Juli 2021, dan terendah di DKI1 sebesar 20 persen. Demikian pula dengan konsentrasi PM10 dimana presentase tertinggi mencapai 80 persen di DKI2.

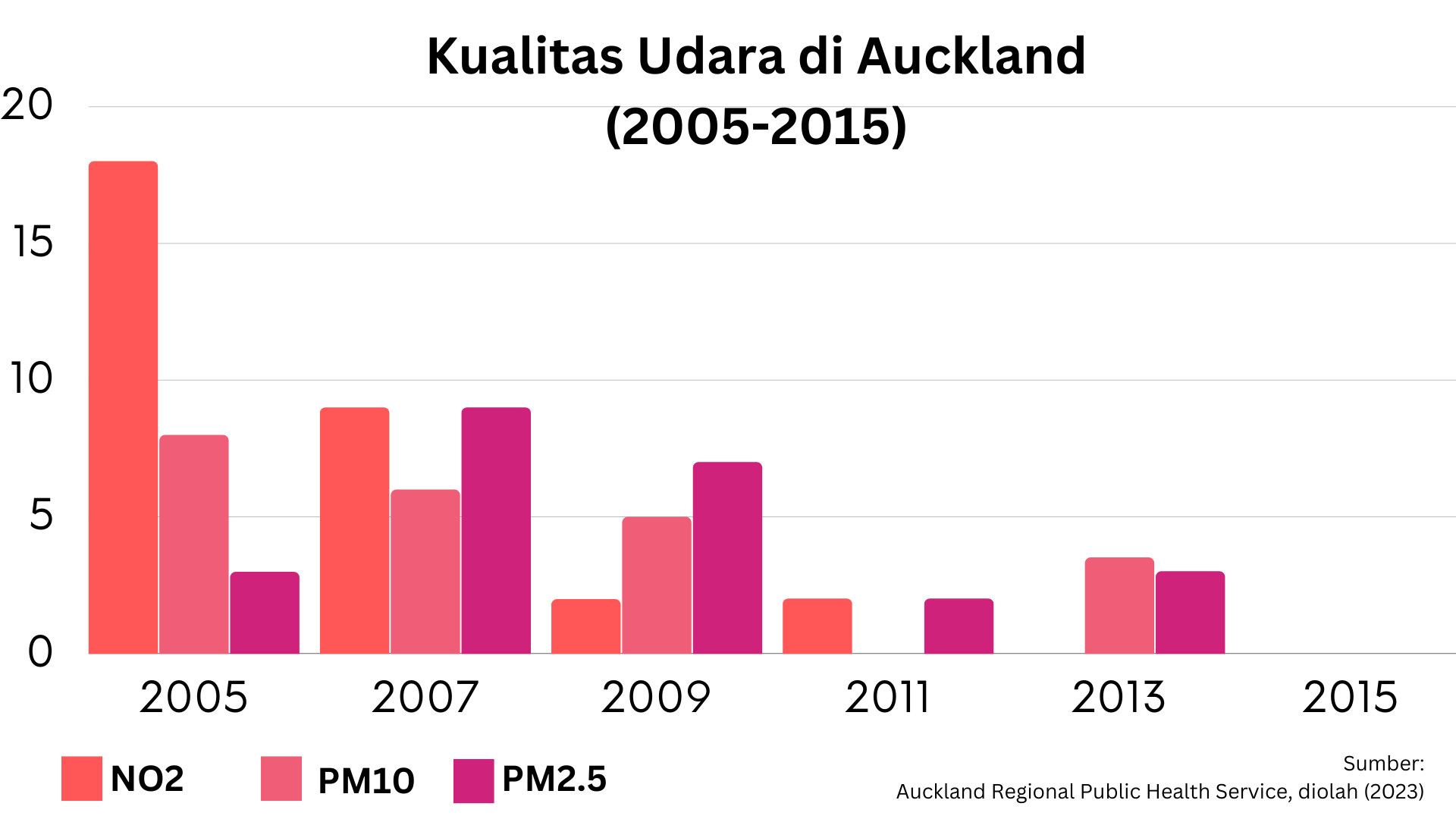

Menurut Yusiono A Supalal, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan DLH Jakarta dalam Diskusi Publik Mengawal Pergub Udara Bersih Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023, konsentrasi rata-rata tahunan PM2,5 bahwa sejak 2019 sampai dengan 2022 cenderung menurun. “Konsentrasi PM2,5 di 5 SPKU telah melebihi BM tahunan namun mengalami penurunan”, katanya.

Yusiono juga menjelaskan bahwa ada lima kategori Indeks Penghitungan Pencemar Udara (ISPU) untuk kota Jakarta dan ISPU ini dihitung setiap hari. “Sehingga terdapat 365 hari ISPU dalam satu tahun”, infonya.

Lima kategori ISPU antara lain baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Untuk ISPU Kota Jakarta didominasi hari kategori sedang, diikuti tidak sehat, dan sangat tidak sehat. “Namun jumlah hari tidak sehat masih di bawah 100 hari dalam 1 tahun”, imbuh Yusiono.

Bagaimana dengan kualitas udara di daerah Jakarta pinggiran seperti Bintaro di Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang berbatasan dengan Tangerang? Bagaimana pula polusi di daerah Ciledug, Tangerang? Lalu Auckland di Selandia Baru, dan Denpasar di Bali?

Prohealth.id mencoba melacak indeks kualitas udara dari tempat-tempat tersebut melalui situs IQAir, sebuah situs pemantau indeks kualitas udara di seluruh dunia secara riil (on time) selama 24 jam. Berdasarkan penelusuran, untuk wilayah Bintaro, Pesanggrahan, Prohealth.id mengawasi dari pantauan wilayah kota Jakarta dan diakses pada Senin, 23 Januari 2023 pukul 13.23 WIB. Hasilnya menunjukkan tingkat polusi udaranya adalah sedang, indeks kualitas udara 58, polutan utama adalah PM2,5 dengan konsentrasi 15,5µg/m3. Nilai konsentrasi tersebut adalah 3,1 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.

Sementara di Auckland, Selandia Baru, dari pengaksesan melalui situs IQAir pukul 13.18 WIB menunjukkan tingkat polusi udara baik, indeks kualitas udara hanya 2, jenis polutan utamanya PM2,5 dengan konsentrasi 0,5µg/m3. Nilai konsentrasi ini sesuai dengan panduan kualitas udara tahunan WHO.

Selanjutnya daerah Ciledug di Kota Tangerang, berdasarkan IQAir pada 13.25WIB menunjukkan hasil tingkat polusi udara baik, indeks kualitas udara 38 dengan polutan utama PM2,5 dan nilai konsentrasi 9,1µg/m3, yang artinya 1,8 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Sementara kota Denpasar di Bali berdasarkan sumber yang sama dan diakses pada 13.27 WIB menunjukkan hasil tingkat polusi udara yang baik, indeks kualitas udara yang sedikit rendah dari Ciledug yakni 33 dan polutan utama adalah PM2,5. Namun konsentrasinya terbagi menjadi PM2,5 sebanyak 7,9µg/m3 dan PM10 sebanyak 8,5µg/m3.

Dari perbandingan data di atas, dapat dilihat perbedaannya secara jelas. Sehingga tidak mengherankan jika Wulan dan Jodi ketagihan tinggal di Auckland dan Denpasar.

Mencari Solusi

Karakteristik khusus penyakit autoimun adalah kekambuhan dalam waktu tak terduga. Polusi udara menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan risiko penyakit autoimun ataupun kekambuhannya. Terlebih pada penyandang autoimun yang sensitif terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan polusi udara seperti debu, asap, dan polutannya. Untuk ini perlu memberikan perhatian lebih. Secara umum untuk mencegah kekambuhan penyakit autoimun adalah menerapkan pola hidup sehat.

“Untuk mengurangi paparan polusi udara, penyandang autoimun harus menjaga kebersihan, memakai proteksi diri seperti masker, minum obat teratur, serta kontrol rutin ke dokter spesialis untuk mencegah timbulnya penyakit autoimun”, pesan Erlina.

Sedangkan untuk pemerintah, menurut Erlina pemerintah perlu mendata jumlah penderita autoimun secara berkala, serta memberikan pelayanan kesehatan yang memadai untuk penderita autoimun.

Berkaitan dengan data jumlah penderita autoimun, Prohealth.id pernah meminta waktu untuk wawancara sekaligus menanyakan hal tersebut kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular DKI Jakarta pada Desember 2022. Namun hingga liputan ini selesai, belum ada respon terkait data tersebut.

Sementara data yang Prohealth.id dapat dari Yayasan Marisza Cardoba (Marisza Cardoba Foundation) yakni sebuah yayasan nirlaba yang berfokus untuk mengedukasi masyarakat mengenai penyakit autoimun dan memberdayakan penyandangnya. Dari pendataan yang dilakukan oleh Yayasan MCF per September 2021 di 34 provinsi Indonesia tercatat ada sebanyak 14.153 penyandang penyakit autoimun dengan 49 jenis autoimun yang disandang.

“(Penyandang autoimun) terbanyak di Pulau Sumatera dan Jawa. Kalau untuk jenis autoimunnya (yang mendominasi) itu SLE, RA, SS”, kata Endang dari Kesekretarian MCF kepada Prohealth.id melalui pesan WA pada awal Desember 2022.

Tambahan lain dari Erlina bahwa pemerintah juga perlu melakukan kampanye pengurangan polusi udara, pengurangan kendaraan dan emisi gas karbon, serta memperbanyak transportasi publik untuk mengurangi polusi udara.

Sementara dr. Dicky Budiman, juga menyatakan hal yang serupa, bahwa polusi udara berkontribusi menimbulkan penyakit autoimun. Dia mengutip jurnal penelitian imunologi Air Pollution, Oxidative Stress, and Exacerbation of Autoimmune Disease yang ditulis oleh Anna Gauda dkk, Kepala Imunologi di Jagiellonian University, Collegium Medicum, Krakow, Poland, materi partikulat yang ada dalam polusi udara menyebabkan stres oksidatif dan kematian sel, baik oleh apoptosis dan nekrosis sel manusia yang mengarah ke kejengkelan peradangan kronis.

Jurnal penelitian ini memang menyatakan belum diketahui bagaimana mekanisme molekuler yang tepat mempengaruhi bahan kimia dalam polusi udara. Oleh karena itu, lanjut dr. Dicky, penting ada tindakan atau aksi untuk mengurangi polusi udara. Tujuannya untuk menetralisasi dan mengeliminasi polusi udara dan bahan-bahan kimia tersebut dari lingkungan sekitar.

Awal tahun 2023, Jodi yang masih berjibaku dengan autoimun MG tetap optimis mudik ke Solo, Jawa Tengah, untuk merayakan Imlek pada 22 Januari 2023 lalu. Seusai perayaan, Jodi dan keluarga akan kembali ke rumah di Bali.

Sementara Wulan, si penyandang autoimun SS masih merapal doa kembali ke Selandia Baru dalam waktu dekat. Namun untuk bisa menghirup udara yang lebih sehat dari Jakara, Wulan kini berkeinginan ke Bali saja dengan pertimbangan jarak yang lebih dekat dan biaya yang terjangkau.

“Yuk, kita nabung dari sekarang, mau jadi or not, kita niatkan aja kita ke Bali, nginap di Mercury Hotel aja. Lumayan makanannya enak”, kata Wulan di grup WhatsApp yang sama berisi para pejuang penyakit autoimun.

Meski demikian, rencana perjalanan ini dengan catatan, Wulan hanya bisa bepergian jika tidak mengalami flare (kambuh) autoimunnya. “Hmm, semoga nggak flare-nya serentak. Jangan gantian flare, bakalan nggak jadi pergi bareng”, ucapnya sambil membubuhkan emoji tertawa.

NB: Liputan ini mendapat dukungan hibah dari Internews dan Earth Journalism Network (EJN) soal meliput isu polusi udara di Jakarta.

Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi

Discussion about this post