Gang Warakas IV, Tanjung Priok, Jakarta Utara masih basah oleh sisa hujan dini hari. Di ujung gang, sebuah rumah kecil bercat hijau tampak hidup. Dari dalamnya, seorang perempuan paruh baya berseragam batik sedang merapikan jilbab merahnya. Di bahunya, tergantung tas selempang hitam yang telah menemaninya bertahun-tahun.

Namanya Ike Nimah Tatimu, enam puluh tahun. Sudah hampir dua dekade ia menjadi kader kesehatan, dan sejak 2013 fokus menangani tuberkulosis (TB).

Pagi itu, seperti biasa, Ike rutinitasnya dengan mencuci piring, memasak air, menanak nasi, dan menyiapkan kopi dan sarapan. Setelah semuanya beres, barulah ia bersiap mengunjungi pasien-pasiennya. “Kalau belum beres, pikiran saya juga belum tenang,” katanya.

Matahari naik sepenggalah, dua orang muncul di depan mulut gang: Sandra, putri sulungnya, dan Desy, sepupunya. Sandra menenteng ransel biru berisi catatan pasien, sementara Desy membawa kotak obat merah di pundak.

Pukul sembilan, mereka menggeber motor menyusuri lorong-lorong sempit di Warakas. Menyapa warga yang duduk di teras, mengetuk pintu demi pintu, memeriksa obat, dan menanyakan kabar.

“Kalau dekat, jalan aja, Mbak. Tapi kalau jauh, ya naik motor,” ujar Ike. Bagi warga Warakas, wajah Ike bukan hal asing. Ada yang memanggilnya terkadang dokter, meski ia hanya kader. Hampir setiap hari ia muncul di gang-gang sempit, memastikan warganya minum obat dan mengecek kesehatan.

“Saya Pikir Masuk Angin”

Pasien pertama pagi itu adalah Suherman (58), buruh pabrik pengolahan limbah. Lorong menuju rumah Herman cukup sempit hingga hanya satu motor bisa lewat. Ike menunduk melewati jemuran rendah di dekat pintu sebelum akhirnya duduk bersila di lantai bersama Herman dan istrinya di ruang tamu.

“Gimana kabarnya, Pak Herman? Sudah lebih baik? Kemarin sempat sensitif obat, ya?” sapa Ike sambil membuka catatan.

“Sekarang alhamdulillah, Bu. Udah nggak muntah. Batuknya berkurang, udah bisa tidur.”

“Bagus,” kata Ike. “Yang penting obatnya jangan putus ya, Pak. Kalau putus, kuman TB-nya bisa kebal.”

Beberapa bulan sebelumnya, hidup Herman nyaris berhenti di situ juga. Ia terperosok ke tangki limbah dan batuknya tak kunjung reda. “Saya pikir cuma masuk angin,” katanya. Tapi Ike peka. Ia perhatikan perubahan fisik Herman yang makin kurus. “Bapak harus periksa dahak sekarang juga,” desaknya waktu itu. Hasilnya: positif TB.

Hari itu juga Ike langsung merujuknya ke rumah sakit. “Beliau punya gula juga,” ujarnya. “Kalau pasien TB dengan diabetes, gulanya harus turun dulu. Kuman TB suka yang manis-manis dan lembap.”

Kini, empat bulan sudah Herman menjalani pengobatan. Tangannya lebih berisi, wajahnya tak lagi pucat. Ia sudah mulai membantu pekerjaan ringan di rumah, sesekali mengambil kerja lepas kalau tubuhnya kuat.

“Dulu parah banget,” katanya. “Jalan ke kamar mandi aja capek. Makan sesuap mual. Kayak COVID.”

Matanya berkaca. Suaranya turun setengah nada. “Kalau nggak ada Bu Ike, mungkin saya udah parah banget,” ujarnya lirih. “Dulu nggak paham apa-apa, taunya cuma gula. Badan saya hampir habis.”

Ike sempat mengobrol sebentar soal kondisi istri Herman, lalu menganjurkan agar istrinya melakukan TPT (Terapi Pencegahan TBC) di rumah sakit sebelum berpamitan. “Nah, Ibu besok TPT ya, bawa BPJS dan kartu kuning Pak Herman. Nanti dibonceng Sandra ke sana,” ujar Sandra.

Bagi Ike, kisah seperti ini sudah jadi bagian dari hari-harinya. Hampir tiap hari ia berjalan dari satu rumah ke rumah lain, mendengarkan, menenangkan, menegur, mendampingi. Kadang membawa kabar baik, seorang pasien dinyatakan sembuh. Kadang kabar buruk.

“Kadang pasien enggak butuh nasihat rumit juga, cuma butuh ditemani,” ujarnya.

Karena telur ceplok

Motivasi Ike sederhana tapi kuat dan membekas. “Dulu, ada yang meninggal di depan rumah karena TBC,” kenangnya. “Orang kampung masih percaya kalau jenazahnya harus ditutup telur ceplok, biar kumannya nggak berterbangan.” Dari situ, ia sadar: banyak orang belum paham penyakit ini. Banyak juga warga menganggap TB akibat guna-guna atau santet.

Ia lalu ikut pelatihan dasar kader kesehatan. “Nggak tahu apa itu TB MDR (Multi Drug Resistant) atau TB RO (Resisten Obat), tapi saya mau belajar,” katanya. Sejak itu, langkahnya tidak berhenti.

Suatu kali, ia kecelakaan saat mengantar laporan ke Raden Saleh. Tangannya patah, harus dioperasi, dipasangi platina. “Saya pikir mau istirahat dulu,” ujarnya, “tapi malah nggak betah di rumah. Kalau nggak ada yang bantu pasien, siapa lagi?”

Ia masih ingat betul hari pertama turun lapangan setelah operasi ginjal. Tahun 2021, selang infus masih menempel di tubuhnya. “Kalau pasien saya susah, saya tunjukin selang itu,” katanya sambil tertawa. “Saya bilang, ‘Pak, saya juga sakit, tapi kita jangan kalah sama penyakit. Pikiran kita juga bantu kita sembuh.’ Dari situ mereka semangat lagi.”

Kini ginjalnya tinggal satu, tapi semangatnya utuh.

Bagi Ike, pekerjaan kader bukan sekadar urusan proyek atau data laporan. Ada tanggung jawab moral yang menempel, bahkan ketika program berhenti. “Kalau programnya kosong, ya tetap turun. Karena pasiennya tetap ada,” katanya.

“Kalau Nggak Ada Mereka, Repot”

Pasien berikutnya, Ari Firmansyah, baru kembali minum obat setelah sempat berhenti. Ia pernah sembuh dari TB tahun 2018, tapi penyakitnya kambuh lagi. “Taunya waktu periksa gula darah,” katanya. Kadar gulanya tinggi, dan itu memperburuk TB-nya.

Kini Ari menjalani pengobatan lepasan, empat kali sehari. Obatnya banyak, efeknya berat. Kadang mual, kadang pusing. Tapi ia bertahan. “Enakan kalau rutin,” ujarnya sambil memegangi plastik obat.

Di ruang tamu yang juga berfungsi sebagai tempat tidur itu, Ike duduk bersisian dengan Ari. Ia membuka catatan di ponselnya, lalu menatap Ari sebentar sebelum berkata, “Biar saya telepon langsung ya, Pak.” Tangannya sigap menekan nomor petugas poli TB di RS Koja. “Halo, Bu, ini saya Ike dari Warakas. Mau konfirmasi soal pasien TB bernama Pak Ari…”

Hari itu, Ike membantu Ari pindah dari Rumah Sakit (RS) Koja ke Puskesmas Sukamulya agar lebih dekat. Ia memastikan surat, menelepon petugas, memastikan obatnya siap. “Kalau nggak dibantu, pasien bisa bingung dan berhenti di tengah jalan,” katanya.

Ari memperhatikan dari samping. “Saya juga nggak tahu, mereka tahu dari mana (kalau saya sakit–read),” katanya. “Tapi sebenarnya butuh banget bantuan kayak gini. Ibu-ibu ini kerja tanpa pamrih, jauh-jauh mau ke sini, repot-repot bantu kita. Harus dapat apresiasi dari pemerintah.”

“Kalau nggak ada mereka, repot, nggak tahu deh gimana,” tambah Ari.

Bukan perkara mudah, apalagi bagi pasien TBC yang harus rutin minum obat setiap hari dan berhadapan dengan sistem administrasi yang seringkali rumit. Tapi bagi Ike, tak ada urusan yang terlalu kecil jika menyangkut kesembuhan pasiennya.

Sebelum pamit, Ike sempat melirik jam di dinding yang sudah nyaris menunjukkan tengah hari. Udara mulai panas. “Jangan sampai terlambat minum obatnya, ya, Pak. Harus pas jamnya. Kalau ketiduran, tetap harus dibangunin,” ujarnya berpesan. Ari mengangguk. Di tengah repotnya berobat dan tubuh yang belum pulih sepenuhnya, perhatian sekecil itu terasa seperti penopang semangat untuk sembuh.

Stigma, Risiko, dan Hadiah Kecil

Stigma masih menjadi tembok yang harus mereka hadapi setiap hari. Tak jarang, ada pasien yang menolak kenyataan bahwa dirinya pasien TB. “Kadang ada yang keras kepala,” kata Bu Ike. “Dia nggak mau ngaku, berdebat, bilang bukan pasien TB. Mungkin malu, atau takut distigma.”

Sebagai kader, mereka harus berhati-hati menjaga privasi pasien. “Kalau ada tetangga nanya, ‘itu sakit apa sih?’ kita jawabnya cuma, ‘nggak, ini cuma ngecek kesehatan aja,’” tutur Sandra. “Soalnya kami kan bawa boks alat, susah disembunyiin. Tapi tujuannya supaya pasien nggak dijauhi.”

Bu Ike mengangguk, lalu menimpali, “Kami nggak pernah sembarangan ngomong. Pasien itu percaya sama kita. Sekali kita bocorin, bisa hilang kepercayaan satu kampung.”

“Kadang malah ada pasien yang nggak mau didatangi ke rumah,” tambah Sandra. “Katanya, ‘Jangan ke rumah saya ya Bu, nanti tetangga kepo, dikira ada penyakit aneh.’ Jadi kami ketemuan di rumah sakit aja.”

Mereka tahu betul risikonya besar. Beberapa rekan sesama kader bahkan tertular TB karena sering berinteraksi tanpa perlindungan memadai. “Pemerintah belum kasih perlindungan, jadi semua ditanggung sendiri,” katanya. “Tapi kami tetap turun. Ini sudah panggilan hati.”

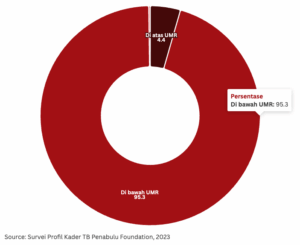

Bagi para kader TB, menjadi bagian dari upaya menghapus penyakit ini bukan sekadar tugas, tapi juga panggilan hati. Hasil survei terhadap profil Kader TB tahun 2023 oleh Penabulu menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memahami betul makna perjuangan ini, mulai dari visi besar Indonesia bebas TB, pentingnya edukasi dan penyadaran masyarakat, hingga peran mereka dalam memberdayakan warga sekitar.

Sandra, anak sulung Bu Ike, sudah ikut ibunya sejak SMP. Awalnya hanya menulis laporan, lalu membantu antar hasil dahak ke puskesmas. Sekarang, ia menjadi kader penuh waktu. “Kalau di lapangan, walau ibu dan anak, tetap profesional,” katanya.

“Saya senang dia mau ikut. Kerja ini capek, tapi kita bakal ngerti rasanya bantu orang sembuh,” ujar Bu Ike.

Sering kali, pasien memberi balasan kecil: pisang goreng, teh manis, atau lauk seadanya. “Tas kita suka penuh bawaan dari pasien,” cerita Sandra sambil tertawa. “Buat mereka, itu tanda terima kasih. Buat kita, itu kebahagiaan.”

Mengapa Penting Eliminasi TB

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia, bahkan dunia. TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru, namun bisa pula menyebar ke organ lain seperti otak, tulang, atau sistem pencernaan. Penularannya sederhana: cukup dengan udara yang kita hirup ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara.

Meski terdengar seperti penyakit masa lalu, TB masih menjadi ancaman serius hari ini. Menurut Laporan Global Tuberkulosis 2024 WHO, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia, mencapai 889.000 kasus baru dalam satu tahun. Di balik angka itu, ada jutaan cerita, tentang orang yang berjuang untuk bernapas, keluarga yang kehilangan pencari nafkah, dan anak-anak yang tumbuh dalam kecemasan.

Di banyak negara, penyakit ini bukan hanya masalah medis, tapi juga sosial dan ekonomi. TB menurunkan produktivitas, meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, dan menekan daya saing tenaga kerja. Di Indonesia, dampaknya terasa di berbagai lapisan masyarakat, dari buruh pabrik, sopir angkot, hingga pedagang kaki lima.

Dwi Aris Subakti, Researcher sekaligus Manajer Monitoring, Evaluation and Learning di Penabulu Foundation, mitra Global Fund yang mendampingi para kader TB di lapangan menjelaskan, akar persoalan TBC tak lepas dari ketimpangan sosial. “TBC itu penyakit menular langsung, dan penularannya muncul ketika orang tinggal di daerah padat. Kita menyebutnya kupat kumis, kumuh, padat, miskin. Kalau sudah ketemu daerah kupat kumis, ada pasien satu saja, cepat banget nyebarnya,” ujarnya.

Kebanyakan pasien memang berasal dari kalangan menengah ke bawah, tapi siapapun bisa tertular. “Bahkan bisa dikatakan seluruh orang Indonesia itu carrier, pembawa TBC. Bedanya, apakah bakteri itu aktif atau tidak tergantung daya tahan tubuh,” katanya.

Strategi eliminasi TBC sendiri, menurut Aris, sederhana tapi belum maksimal: temukan, obati, dan cegah. “Kalau orang yang sudah kena, obati sampai sembuh. Kalau belum kena, dicegah supaya tidak tertular. Dan itu tugas kader,” tegasnya.

Kenaikan temuan kasus dalam beberapa tahun terakhir bukan semata karena penularan meningkat, tetapi juga karena sistem deteksi dan pelaporan kini lebih baik. Pemerintah telah memperluas laboratorium, memperbaiki sistem data, dan menggiatkan pelacakan kasus. Namun pandemi COVID-19 sempat memperlambat semua itu. Banyak layanan TB berhenti, tenaga kesehatan dialihkan, dan penularan di masyarakat meningkat.

Karena itu, target eliminasi TB 2030 bukan sekadar menurunkan angka kasus, tapi memastikan setiap orang, tanpa terkecuali, mendapat akses deteksi dan pengobatan yang layak. Di garis paling depan perjuangan ini, ada mereka yang tak mengenakan jas putih: para kader TB.

Menjaga Napas tanpa Upah Pas

Mereka bukan tenaga kesehatan formal, bukan pegawai negeri, bukan petugas medis. Hanya warga biasa yang dilatih untuk membantu program penanggulangan TB di tingkat komunitas.

Namun, merekalah penghubung langsung antara pasien dan fasilitas kesehatan, yang menopang sistem dari bawah. Tanpa mereka, banyak kasus TB tetap tersembunyi, tidak pernah terdeteksi, dan pasien tidak mendapat pengobatan. Ironisnya, sebagai tulang punggung target eliminasi TB 2030, sebagian besar kader bekerja tanpa upah dari negara.

Tengah hari, tiga Ibu rumah tangga itu–Ike, Sandra, dan Desy–pulang dari kunjungan pasien. Di perjalanan, mereka singgah di warung nasi pinggir jalan, membeli makan siang sederhana, lalu membawanya ke rumah Ike yang kecil dan padat dengan barang. Di ruang tamu yang juga berfungsi sebagai tempat rapat kecil mereka, ketiganya duduk lesehan, membuka bungkus nasi, sambil berbagi cerita tentang pasien yang baru mereka temui.

“Per botol dahak sepuluh ribu,” kata Sandra. “Kadang buat ongkos aja nggak cukup.”

Bayaran yang mereka terima berasal dari lembaga internasional seperti Global Fund, bukan dari pemerintah. Jumlahnya pun terbilang kecil. “Kayak tadi nih, kunjungan sepuluh ribu, terus antar dahak ke puskesmas. Ongkos ojek aja sepuluh ribu sekali jalan. Jadi ya cuma ketutup bensin,” ujarnya sambil tertawa kecil.

Meski begitu, semangat mereka tak surut. “Saya udah biasa kerja sosial dari dulu,” kata Ike pelan. “Yang penting pasiennya sembuh.” Tapi mereka juga sadar risikonya besar. “Lagi kan kita kontak langsung sama pasien,” tambah Sandra. “Habis dari pasien, ya pulang ke rumah. Padahal di rumah ada anak juga.”

Karena basisnya relawan, kader TB tidak diakui sebagai pekerja. Mereka tidak memiliki akses BPJS, asuransi kesehatan, atau jaminan keselamatan kerja. “Pemerintah jangan menutup mata untuk kader-kader TBC,” kata Ike. “Tanpa kader, eliminasi TBC 2030 nggak akan tercapai. Karena yang kerja di lapangan itu kami.”

“Pekerja sosial juga butuh bensin, butuh pulsa, butuh tenaga,” tambahnya. “Kader lain kayak Jumantik atau Dasawisma aja ada operasionalnya. Kami? Paling dikasih janji.”

Ike pernah menyampaikan hal itu langsung di acara kementerian. “Saya bilang, tolong, kader kami butuh vitamin. Walau badan udah gendut, tenaga tetap harus kuat buat keliling,” katanya, berkelakar.

Waktu itu ia dijanjikan insentif mulai 2025. Tapi kini tahun hampir berganti, kabar tak kunjung datang. “Katanya nanti, tapi sampai sekarang nggak ada. Ya udah, saya pribadi ikhlas aja, sudah tua, sudah 30 tahun jadi kader,” ujarnya. “Cuma saya pikir, kader-kader muda nanti gimana? Rumah tangga mereka butuh biaya juga. Kalau terus begini, siapa yang mau lanjut jadi kader?”

Tahun demi tahun, ia menyaksikan rekan-rekannya berhenti satu per satu. “Awalnya di Priok banyak, sekarang sisa lima belas,” katanya. “Yang lain berhenti karena harus cari kerja yang pasti. Ada yang jadi guru, ada yang kerja kantoran. Sekarang ekonomi susah, kalau di TB ya sama aja kayak nggak gaji diri sendiri.”

Saat ditanya kenapa masih bertahan, Bu Ike menjawab dengan sederhana. “Kerja ini bermanfaat,” ujarnya. “Kalau nggak ada kader, banyak yang mungkin nggak tertangani.”

Garda Depan itu Perempuan

Menurut survei Yayasan Penabulu terhadap 1.891 kader TB di berbagai wilayah Indonesia, 95,45% di antaranya perempuan, sementara laki-laki hanya 4,55%. Sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang bekerja di luar sistem formal, didukung donor atau inisiatif komunitas.

Menurut Mia Siscawati, Ketua Kajian Program Studi Kajian Gender dari Universitas Indonesia, situasi ini bukan kebetulan. “Kerja kader TB adalah bentuk care work, kerja perawatan yang secara kultural dilekatkan pada perempuan,” ujarnya.

Baginya, persoalan ini juga mencerminkan fenomena feminisasi kerja perawatan, sebuah kondisi di mana kerja-kerja yang berhubungan dengan merawat, melayani, dan menjaga kesehatan dilekatkan pada perempuan, dianggap sebagai panggilan hati, bukan keterampilan profesional.

“Secara kultural, kerja perawatan sering dianggap kerja yang mudah,” ujarnya. “Tidak butuh keahlian, cukup hati dan empati. Dan karena dianggap alami dilakukan oleh perempuan, maka ia tak perlu dihargai.”

Akibatnya, pekerjaan yang vital ini justru tidak diakui secara formal, tak diberi perlindungan, dan dibayar ala kadarnya. Stereotip gender membuat profesi ini semakin tidak populer di kalangan laki-laki.

“Bapak-bapak suka ngetawain kalau kita ngasih undangan (untuk jadi Kader–read),” ujar perempuan kader TB dalam laporan Penabulu. “Katanya, kesehatan itu urusan perempuan, Puskesmas itu buat ibu dan anak.”

Mia menyebut fenomena ini bukan sekadar stereotip, tapi cerminan dari konstruksi sosial gender yang lebih dalam. “Laki-laki sejak kecil dibentuk untuk mencari nafkah, sementara perempuan dibentuk untuk merawat. Jadi ketika pekerjaannya tidak ada bayaran, wajar kalau laki-laki tidak tertarik,” jelasnya.

Lingkaran setan pun terbentuk: kerja perawatan dianggap kerja perempuan, dan karena dilakukan perempuan, nilainya terus diremehkan.

Risiko Nyata, Tapi Dianggap “Kerja Ringan”

Kader TB mendatangi rumah pasien, membawa dahak ke puskesmas, terkadang tanpa masker atau sarung tangan layak. Risiko tertular tinggi, tapi kerja berbahaya itu tetap dipandang ringan, bahkan disebut sebagai “cara ibu-ibu mengisi waktu luang”.

“Padahal banyak dari mereka juga kerja,” kata Mia. “Mengurus rumah itu kerja. Ada yang punya warung, ada yang bantu suami. Tapi karena dilakukan di rumah, dianggap bukan pekerjaan.”

Negara memperluas fungsi kader tanpa memperluas dukungan. Kini kader posyandu juga mengurusi TB dan kesehatan lingkungan. Tapi peningkatan tanggung jawab itu tak diikuti peningkatan kapasitas, perlindungan, atau insentif.

“Panggilan hati memang mulia,” ujar Mia. “Tapi ketika negara bergantung pada panggilan hati perempuan tanpa memberi perlindungan dan apresiasi, itu sudah mengarah pada eksploitasi.”

Yang Dikerjakan Kader, yang Perlu Dikejar Negara

“Kalau kader nggak datang ke rumah, mungkin banyak orang nggak tahu kalau dirinya sakit,” kata Aris, perwakilan dari Penabulu Foundation, mitra Global Fund yang mendampingi para kader TB di lapangan.

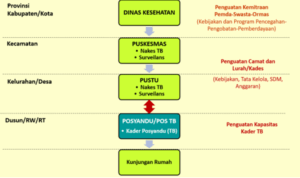

Bagi Aris, kader adalah ujung tombak sistem kesehatan di level paling dasar. Mereka mengetuk pintu rumah, mengajak bicara dengan sabar, dan mendorong orang untuk memeriksa diri, hal yang bahkan sering tidak dilakukan oleh layanan kesehatan formal. Karena itu, strategi penemuan kasus TBC di Indonesia kini tidak lagi bergantung pada pasien yang datang ke puskesmas (pasif), tapi lewat pendekatan aktif: kader mendatangi langsung masyarakat.

“Yang kita sebut active case finding itu ya kerja kader,” ujar Aris. “Mereka membangun kebutuhan (demand creation), sementara layanan kesehatan itu supply. Kalau tidak ada demand, layanan tidak akan terpakai.”

Namun di balik keberhasilan itu, banyak yang belum selesai. Para kader masih bekerja dalam kondisi serba terbatas. Gaji mereka tidak datang dari negara, melainkan dari Global Fund, itu pun berbasis reward: sekitar sepuluh ribu rupiah per dahak yang berhasil dikumpulkan untuk pemeriksaan laboratorium. Artinya, ketika mereka berhenti melapor, mereka tidak mendapatkan apa pun. “Bahkan banyak yang kami sebut muntaber, mundur tanpa berita,” kata Aris, sambil tertawa kecil.

Pelatihan pun minim. “Idealnya enam bulan sekali, tapi sekarang hanya setahun sekali dan cuma satu hari,” ujarnya. Padahal, perkembangan teknologi dan metode pemeriksaan TB berjalan cepat, sementara kader harus berhadapan langsung dengan pasien tanpa pelindung memadai.

Hal yang dikhawatirkan Aris juga adalah, meski setiap hari mereka bersentuhan dengan pasien TB, penyakit menular dengan risiko tinggi, belum semua kaderi terapi pencegahan TB atau bahkan jaminan BPJS. “Jadi mereka ini, kalau sakit, ya urus diri sendiri,” kata Aris.

Dari sisi kebijakan, pemerintah memang tengah merancang skema baru: kader yang tersertifikasi bisa dibiayai lewat dana desa. Tapi statusnya tetap relawan. “Mereka mungkin dapat sedikit penghasilan, tapi tetap bukan pekerjaan utama. Basisnya masih kerelawanan,” ujar Aris.

Bagi Aris, ini bukan hanya soal keadilan ekonomi, tapi juga soal keberlanjutan. Negara terlalu menggantungkan program eliminasi TB pada tenaga yang tidak diakui. “Kalau negara tidak investasi memperkuat peran kader dan komunitas, target eliminasi TB itu tidak akan tercapai,” katanya tegas.

Peringatan Aris bukan tanpa dasar. Indonesia kini menempati posisi kedua tertinggi kasus TB di dunia. Upaya menekan angka itu bergantung pada kerja para kader. Negara diuntungkan oleh kerja perawatan yang tak dihitung. Tapi tanpa pengakuan, kerja itu rapuh. Karena eliminasi penyakit tidak hanya ditentukan oleh jumlah obat, tapi juga oleh seberapa serius negara menjaga tangan-tangan yang mengulurkan penyembuhan.

Bagaimana Rencana Pemerintah Membenahinya?

Pemerintah telah memiliki Peta Jalan Eliminasi TBC 2020–2030 dan Perpres No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC dengan target ambisius: menurunkan angka kasus menjadi 65 per 100.000 penduduk dan angka kematian menjadi 6 per 100.000 pada 2030.

Namun di lapangan, perjalanan menuju target itu tidak mudah. Pelaksanaannya masih terbentur pada masalah klasik: ketergantungan pada pendanaan luar negeri dan lemahnya perlindungan bagi kader. Hingga 2023, sekitar 72% layanan TBC berbasis komunitas masih bergantung pada donor internasional seperti USAID dan Global Fund. Begitu pendanaan berakhir, banyak kegiatan kader ikut terhenti.

Kementerian Kesehatan mengakui, tanpa kader, eliminasi TBC hanyalah slogan di atas kertas. “Kader adalah ujung tombak dalam pencapaian target eliminasi TBC 2030,” ujar Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkes secara tertulis kepada Prohealth (30/10). Mereka turun langsung ke masyarakat, melakukan pelacakan kasus aktif, mendampingi pasien, dan memastikan obat diminum tepat waktu. “Kader menjadi penghubung penting antara layanan kesehatan dan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang sulit dijangkau.”

Sebagai bagian dari strategi memperkuat akar penanggulangan TB, pemerintah meluncurkan program Desa Siaga TB, melibatkan pemerintah desa dalam deteksi dini, edukasi, dan pendampingan pasien. Beberapa desa percontohan seperti Tembong (Kuningan) dan Klapanunggal (Bogor) menunjukkan hasil menjanjikan: tingkat penemuan kasus meningkat, angka kesembuhan mencapai 100%.

Namun di banyak daerah lain, implementasinya masih tersendat. Tak semua kepala desa memahami peran penting kader, sementara jumlah kader terlatih terbatas. Stigma terhadap pasien pun tetap menjadi tembok besar. Di sinilah kolaborasi lintas sektor diuji, antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan semangat “desa siaga” tidak berhenti di papan nama.

Kemenkes kini menyiapkan langkah jangka panjang melalui rekualifikasi dan standarisasi kader kesehatan. Tujuannya agar kader memiliki kompetensi diakui secara resmi, perlindungan hukum dan sosial, serta akses terhadap insentif berkelanjutan. Melalui pelatihan berbasis kurikulum nasional, sistem pencatatan digital, dan pembinaan berjenjang di bawah puskesmas, kader diharapkan tidak lagi dianggap sekadar relawan, tapi bagian sah dari sistem kesehatan nasional.

Kemenkes juga tengah menata ulang sistem kaderisasi melalui skema Integrasi Layanan Primer (ILP). Dalam model ini, kader TB akan bertransformasi menjadi kader kesehatan komunitas lintas isu, menangani TB, stunting, hingga posyandu, dengan pelatihan berbasis Learning Management System bernama Pelataran Sehat.

Namun perubahan struktural saja tidak cukup. “Kami sadar, kader TBC menghadapi tantangan berat di lapangan, stigma terhadap pasien, beban kerja tinggi, dan insentif yang belum memadai,” ujar Aji. Karena itu, kementerian mendorong kolaborasi lintas sektor agar peran kader bisa diperkuat secara berkelanjutan.

Dukungan paling mendasar yang dibutuhkan bukan hanya pelatihan, tapi juga rasa aman dan penghargaan. Itu termasuk jaminan perlindungan sosial, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, serta insentif yang layak.

“Dengan dukungan yang holistik,” tutup Aji, “kader akan tetap bersemangat dan merasa dihargai sebagai bagian penting dari perjuangan eliminasi TBC 2030.”

Editor : Fidelis Satriastanti

Discussion about this post