“Saya pertama kali naik TransJakarta waktu anak saya sakit.”

KALIMAT itu meluncur pelan dari Darnia bin Warja (38), warga pesisir Muara Angke. Selama bertahun-tahun, ia hampir tak pernah meninggalkan kampungnya. Bukan tak mau melainkan karena tak ada keperluan dan ongkos.

Sehari-hari, dunianya berputar di radius satu kilometer, rumah dan tempat pengupasan kerang. Motor keluarga sudah lama dijual. Ongkos transportasi dihitung ketat. Pergi jauh hampir tak pernah menjadi pilihannya.

Namun ketika anak keduanya, Syarifa Alesya (2), membutuhkan perawatan kesehatan rutin, keterbatasan harus diterabas. Aleysa didiagnosis mengalami hambatan pertumbuhan. Selama setahun terakhir, Darnia terpaksa melangkah jauh dari tempat tinggalnya di pinggir kota yang perlahan tenggelam dan membayar dengan waktu, tenaga dan kesehatannya.

Selama setahun terakhir, Rumah Sakit Koja menjadi titik terjauh yang harus ia kunjungi secara rutin. Ada terapi seminggu sekali bagi Alesya. Ada pula kontrol ke poliklinik anak sebulan sekali. Dalam sepekan, dia menempuh jarak yang sebelumnya nyaris tak pernah dilalui. Kali ini bukan sekali melainkan berulang-ulang setiap pekan.

Perjalanan terjauhnya dimulai sejak subuh. Darnia mengejar jadwal kontrol pukul 10 pagi. Baru kali ini dia menaiki bus kota. Sebelum menggunakan angkutan umum, ia menggunakan ojek daring. Biayanya sekitar Rp120 ribu pulang-pergi. “Ibu Kader (Puskesmas–read) bilang, jangan naik Grab. Mengupas kerang seminggu, habis buat ongkos.”

Kini ia belajar naik bus kota untuk menekan ongkos. Karena takut tersesat, ia membawa serta secarik kertas dan pulpen. Setiap petunjuk ia catat. Ia bertanya pada orang yang ditemuinya, menandai nama halte agar ingat jalan pulang. “Semua saya catat,” katanya.

Setiap berobat waktunya habis sehari. Dari rumah menuju RS Koja memakan waktu sekitar dua jam. Untuk menikmati layanan rumah sakit, dia harus mengantre. Antreannya bisa sampai sore. Usai berobat, perjalanan pulang berdurasi dua jam.

Ini bukan pertama kalinya urusan kesehatan memaksa Darnia mengencangkan ikat pinggang. Saat anak pertamanya, Nikmah Gustianingrum (13), terpapar tuberkulosis, Darnia menghabiskan Rp300 ribu hingga Rp500 ribu untuk berobat ke Rumah Sakit Atma Jaya, Penjaringan. Ketika itu, dia belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Obat memang gratis, tapi ongkos, waktu, dan tenaga tetap harus dibayar sendiri.

Penyakit Menyerang Bersama Banjir

Bagi Darnia, penyakit tak datang tiba-tiba. Kuman penyakit tumbuh pelan seiring kualitas lingkungan tempat tinggal mereka. Banjir yang dimaksud Darnia adalah banjir rob, banjir akibat pasang surut air laut.

Di Kampung Empang, Muara Angke, banjir menjadi bagian dari keseharian warga. Hampir setiap minggu banjir datang hanya gara-gara hujan semalam. Air asin merayap masuk rumah, membawa gatal di kulit, kutu air, diare, dan batuk pilek yang tak kunjung selesai. Salep kulit dan obat pencernaan menjadi belanja rutin. “Anak-anak sering berenang di banjir-an, belum paham risiko air kotor, jadi rentan sakit,” kata Darnia.

Hingga suatu hari, banjir itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar air. “Ihhh, astaga, ular!”

Darnia meloncat menjauh dari wajan yang sudah panas. Saat tengah menggoreng telur untuk sarapan, dia mendengar desis pelan dari lantai dapur yang tergenang banjir. Awalnya ia mengira belut—maklum, di kawasan pesisir seperti Kampung Empang, belut kerap muncul saat banjir.

Namun ketika hewan itu berhenti dan kepalanya terangkat, ia langsung tahu hewan itu adalah ular. Dia sempat menduga seekor belut. “Pas menengok lagi ular. Kayaknya kobra. Kecil-kecil tapi banyak. Ada satu yang gede,” ucapnya.

Ular-ular itu muncul dari arah kamar mandi, menyusuri genangan air. Saat itu, Darnia sendirian di rumah bersama anak-anak. Suaminya sedang melaut sebagai anak buah kapal (ABK), biasanya selama tiga hingga empat bulan.

Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia menutup pintu kamar mandi seadanya dengan kayu dan kain, lalu menunggu. Tak berani mengusir. Ketakutan hari itu tinggal lebih lama dari banjirnya sendiri. Ketika suaminya pulang dan mendengar cerita tentang ular di dapur, ia langsung mendesak agar rumah mereka segera diuruk–-meninggikan lantai agar air tak mudah masuk.

Bertahan dengan Ongkos Sendiri

Bagi warga Kampung Empang, menguruk rumah sudah menjadi rutinitas untuk membendung banjir. Warga harus menyisihkan penghasilan jika tak ingin air banjir merendam perabotan.

Masalahnya, bagi Darnia dan banyak warga Kampung Empang, keputusan menguruk itu mahal bahkan mewah. “Buat makan sehari-hari saja ngos-ngosan,” katanya. “Tapi kalau rumahnya rendah, ya terendam.”

Satu mobil tanah uruk dibanderol sekitar Rp300 ribu. Untuk rumah Darnia, dibutuhkan hampir sepuluh mobil, belum termasuk bambu, triplek, dan biaya tukang. Totalnya bisa lebih dari Rp3 juta.

Di Kampung Empang, ketika biaya tanah untuk pengurukan semakin tidak terjangkau, limbah kerang menjadi alternatif murah untuk meninggikan lantai dan jalan. “Padahal itu sudah ditambah (limbah-read) kerang ijo juga, masih mahal banget”,” katanya.

Kampung Empang memang dikenal sebagai pusat perebusan kerang hijau. Mayoritas perempuan yang tinggal di sini bekerja dengan mengupas kerang. Penghasilan keluarga Darnia tak pernah pasti. Dia mengupas kerang dengan upah Rp35 ribu per drum.

Dia biasanya hanya mampu menyelesaikan satu drum dalam sehari. Dalam seminggu belum tentu ia bekerja setiap hari. “Kalau hujan gede, tetap berangkat. Mengupas dalam kondisi banjir. Sayang Rp 35 ribu,” katanya disusul tertawa getir.

Saat libur sekolah, Darnia terkadang mengajak Nikmah. Dia membawa serta Alesya. Sembari mengupas kerang, dia mengawasi anaknya. “Kalau banjir, orang-orang pada susah mau kerja. Nikmah juga kadang-kadang sekolah terpaksa menerabas (banjir), saya antar dulu sampai depan bahaya soalnya.”

Suaminya bekerja sebagai ABK pencari ikan dan rajungan di kapal besar. Ia pekerja lepas yang hanya berangkat saat ada panggilan. Dalam empat bulan di laut, penghasilannya sekitar Rp3–5 juta. Jika cuaca ekstrem datang dan kapal tak melaut, penghasilan suami istri ini pun terhenti.

Selain penyakit dan banjir, ketersediaan air bersih menjadi krisis tersendiri. Pelayanan PAM belum sepenuhnya menjangkau wilayah mereka. Bertahun-tahun sebelum memasang pipa sumur bor, Darnia mengandalkan air jeriken seharga Rp6.000.

Sehari, keluarganya bisa menghabiskan tiga jeriken. Sebulan dia sekeluarga merogoh kocek Rp300 hingga Rp450 ribu hanya untuk mandi dan mencuci. Untuk minum, setiap galon berharga Rp8.000. “Kalau lagi mens atau pas hamil, bisa lebih banyak,” katanya.

‘Kami Nggak Punya Pilihan Lain’

Di Kampung Empang, warga mencoba bersahabat dengan banjir. Mereka biasanya hanya memindahkan tubuh ke kursi atau meja, menunggu rob surut dengan sendirinya. Jika banjir datang malam hari, mereka terpaksa begadang hingga pagi. Setelah air surut, perempuanlah yang pertama kali membersihkan lumpur dan sampah dari rumah. “Kalau malam dan airnya gede, sampah dari empang keluar semua,” kata Darnia.

Hampir 20 tahun Darnia tinggal di Kampung Empang, sejak ikut orang tuanya merantau dari Indramayu sedari umur 13 tahun. Ia tumbuh, menikah, dan membesarkan anak di tanah yang tiap tahun terasa makin rendah meski tanggul terus ditinggikan. “Saya juga heran. Katanya tiap tahun tanggul ditinggikan. Tapi entah tanahnya yang turun atau bagaimana, saya merasanya banjirnya malah makin tinggi setiap tahunnya,” ujarnya.

Tangga rumah yang kini bertingkat, hasil pengurukan menghadirkan kecemasan baru. Tangganya terlalu curam bagi anaknya yang masih kecil. “Pagi tadi jatuh dari sini ke sini,” katanya sambil menunjuk ke tangga. “Katanya kakinya sakit.”

Sementara, Yanti sudah tujuh tahun tinggal di Dermaga Ujung, Muara Angke. Perempuan kelahiran Indramayu itu pindah mengikuti suaminya, warga asli pesisir. “Kalau pengalaman aku selama di sini, yang kehitung justru yang nggak banjir,” kata Yanti. “Soalnya hampir tiap hari. Dalam sebulan, paling cuma lima hari yang nggak banjir.”

Sebelum bantuan rumah panggung diberikan pada 2024, rumah Yanti tak lagi layak huni. Kayu-kayu yang menopang bangunan perlahan keropos, terendam air asin hampir setiap hari. Tak sedikit rumah yang tampak miring, amblas, atau terperangkap genangan air. Di beberapa titik, lantai rumah berada lebih rendah dari jalan, seolah setengah tenggelam.

Penurunan tanah di kawasan ini tidak terjadi merata. Saat jalan-jalan kampung ditinggikan, banyak pemilik rumah tak sanggup ikut meninggikan lantai bangunannya. Akibatnya, rumah-rumah itu terlihat makin rendah dari tahun ke tahun. Meski tampak rapuh dan berbahaya, rumah-rumah tersebut tetap dihuni. Kala itu, Yanti sudah tiga kali meninggikan rumah lamanya. Tiga kali pula lantainya kembali amblas. “Kami nggak punya pilihan lain. Rumah di sini. Cari makan di sini,” kata Yanti.

Sementara barang-barang elektronik hilir mudik diperbaiki, pun bengkel-bengkel laris karena mesin motor rusak akibat terendam. “Motor bapak yang itu sudah mati mesinnya, karatan kena air laut. Sekarang tinggal satu. Kredit pula,” kata Yanti.

Saat ketinggian banjir tinggi, motor bahkan tak bisa masuk gang. Warga terpaksa memarkirkannya di musala depan kampung, satu-satunya tempat yang sedikit lebih aman.

Alih-alih solusi jangka panjang, warga hanya bisa mengandalkan upaya bertahan. Tanah ditinggikan seadanya, rumah diperbaiki semampunya, dan perabot yang rusak diganti dari uang pribadi atau hasil urunan warga. “Setiap tahun pasti ada dan kayak nggak ada solusinya. Jadi kami tinggal menunggu saja banjirnya,” katanya.

Beban Perempuan yang Tak Terlihat

Kendati bantuan rumah panggung sempat menjadi pereda nyeri bagi sebagian warga Kampung Empang, banjir tetap melumpuhkan aktivitas sehari-hari. Kemiskinan tak serta-merta teratasi, terlebih bantuan tersebut belum menjangkau seluruh wilayah. “Itu baru di RT 6 dan 7. Kalau rumah saya di RT 3, tetap saja air masuk banyak ke rumah,” kata Darnia.

Di tengah risiko tersebut, warga menunggu kehadiran negara, bukan sekadar bantuan sesaat, tapi solusi jangka panjang untuk banjir yang terus berulang. “Harapannya sih ada bantuan dari pemerintah, solusi jangka panjang soal banjir,” ujar Yanti. “Kami juga was-was, nggak tahu kapan banjir gede datang.”

Genangan air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Beberapa warga mengaku kerap terserang kutu air dan bentol kemerahan. Dalam kondisi sanitasi yang buruk, penyakit mudah menyebar.

Fitri Kurniasari, dosen Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menjelaskan banjir membawa risiko kesehatan yang lebih berat bagi perempuan. Kebutuhan perempuan terhadap air bersih dan sanitasi meningkat pada fase-fase tertentu, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. “Keterbatasan air bersih bisa meningkatkan risiko infeksi saluran reproduksi. Perempuan juga lebih sering terpapar lingkungan tidak higienis karena peran pengasuhan,” kata Fitri.

Kerentanan itu diperparah oleh peran sosial perempuan sebagai pengasuh utama dalam keluarga. “Mereka lebih sering terpapar lingkungan tidak higienis terutama di wilayah rawan banjir,” kata Fitri. Paparan ini membuat risiko kesehatan perempuan pesisir bersifat jangka panjang, bukan sesaat.

Dalam situasi ini, warga pesisir, khususnya perempuan menjadi korban berlapis. Rumah mereka tergenang rob berulang kali, akses air bersih kian terbatas, dan biaya hidup meningkat hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Jual-Beli Ruang di Balik Tenggelamnya Jakarta

Di pesisir Jakarta, banjir rob, air sumur yang asin, dan krisis air bersih kerap dianggap sebagai bagian dari “nasib hidup di pinggir laut”. Padahal, krisis ini tidak jatuh dari langit. Ia lahir dari rangkaian kebijakan tata ruang dan praktik pembangunan yang sejak lama mengorbankan wilayah pesisir.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menjelaskan bahwa lebih dari 40 persen wilayah Jakarta Utara berdiri di atas tanah aluvial—tanah berlumpur yang secara alami belum padat dan cenderung mengalami pemampatan.

Dalam kondisi normal, proses penurunan tanah ini seharusnya berlangsung sangat lambat, bahkan bisa memakan waktu ratusan tahun. Namun, tekanan aktivitas manusia membuat proses tersebut terjadi jauh lebih cepat dan mengkhawatirkan.

“Tanah aluvial itu tanah berlumpur, tanah yang belum padat. Tanpa beban saja dia akan memadat, apalagi kalau ditambah pengambilan air tanah dan gedung-gedung tinggi. Otomatis penurunannya jadi lebih cepat,” ujar Nirwono.

Menurut Nirwono, percepatan penurunan muka tanah tak bisa dilepaskan dari ketergantungan Jakarta pada air tanah. Kegagalan negara menyediakan jaringan air bersih yang merata membuat rumah tangga, gedung perkantoran, hingga kawasan industri terus memompa air dari dalam tanah. “Kalau pompa rumah mungkin tidak terlalu besar, tapi pompa gedung dan kawasan industri itu menyedot air dalam jumlah sangat besar,” katanya.

Masalah ini diperparah oleh kepadatan bangunan yang mengganggu siklus alami air. Curah hujan Jakarta sebenarnya tinggi, namun air hujan yang turun justru tertutup beton dan aspal, gagal meresap kembali ke dalam tanah. “Air yang disedot tidak seimbang dengan air yang kembali masuk ke tanah. Itu akar masalahnya,” ujar Nirwono.

Ia juga mengkritik cara pemerintah mengelola banjir yang lebih berorientasi pada pembuangan air secepat mungkin ke laut. Menurutnya, pendekatan ini justru memperparah krisis air. “Kalau air ditampung atau diserapkan ke tanah, itu bagus. Tapi kalau dibuang secepat-cepatnya ke laut, itu bunuh diri ekologis. Kita justru butuh air itu,” katanya.

Nirwono mencontohkan Kanal Banjir Timur yang langsung mengalirkan air hujan ke laut. Praktik ini, menurutnya, bertentangan dengan logika ekologis dan berkontribusi pada krisis air di musim kemarau. “Jangan heran kalau Jakarta kekurangan air saat kemarau. Saat hujan kita dapat air, malah kita buang. Banjir itu bukan salah airnya, tapi cara kita mengelola air,” tegasnya.

Jika kondisi ini dibiarkan, kombinasi pengambilan air tanah, beban bangunan, dan tata kelola air yang keliru berpotensi menggeser garis pantai Jakarta secara drastis. Nirwono memperkirakan, pada 2050 garis pantai bisa bergeser hingga wilayah Dukuh Atas.

Persoalan ini kian kompleks ketika ditarik ke sejarah tata ruang Jakarta. Nirwono menyebut, lebih dari 80 persen tata ruang Jakarta saat ini menyimpang dari peruntukan awalnya. Padahal, Jakarta memiliki sejumlah dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Induk Djakarta 1965–1985 hingga RTRJ 2010–2030. Namun, antar-rencana tersebut menunjukkan inkonsistensi yang tajam.

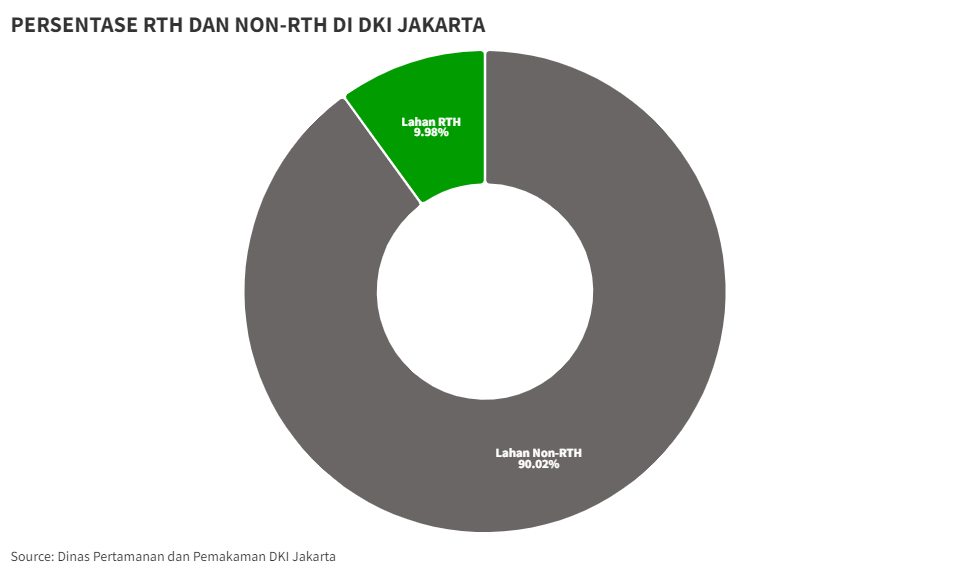

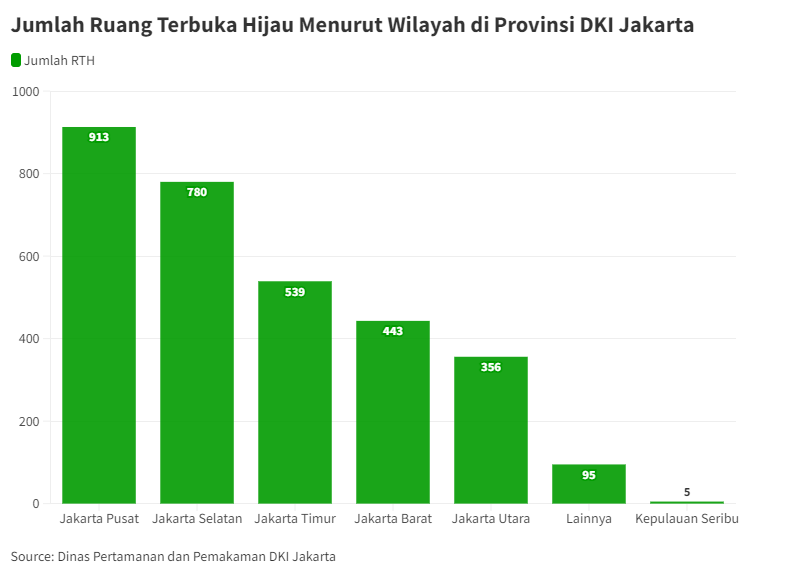

Salah satu dampak paling nyata adalah menyusutnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta menunjukkan, total RTH Jakarta baru mencapai 9,98 persen—jauh dari target ideal 30 persen.

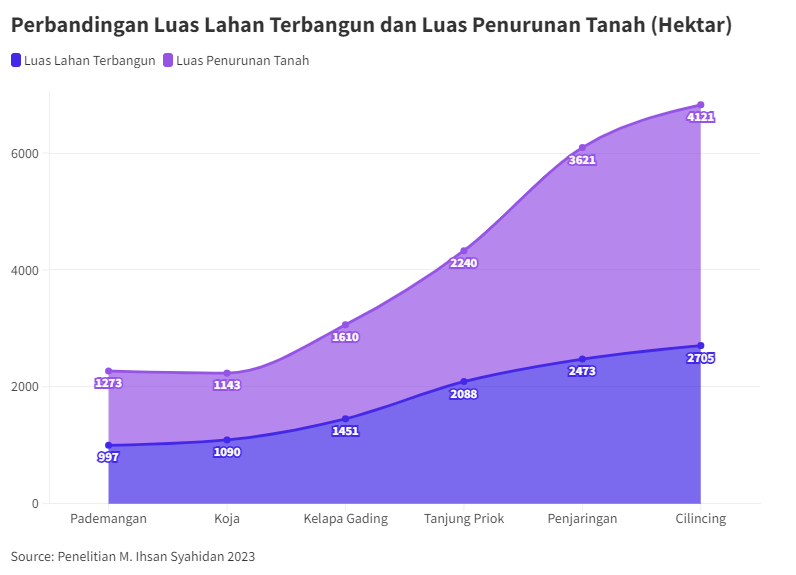

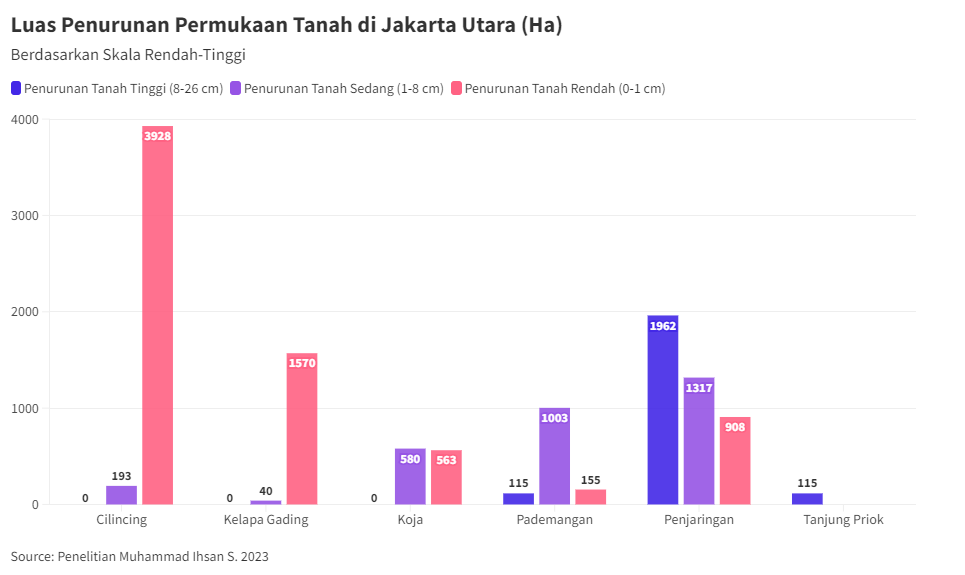

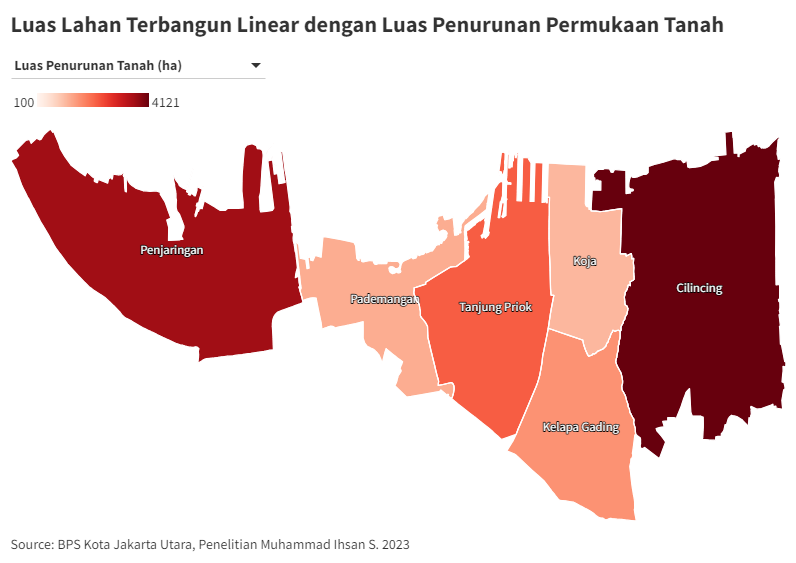

Penelitian Muhammad Ihsan Syahidan (UIN Jakarta) dan Emeralda Amirul Ariefa, Yudo Prasetyo, dan Andri Suprayogi mencatat, lahan terbangun di Jakarta Utara meningkat ratusan hektare dalam satu dekade terakhir-–menjadikannya penurunan muka tanah paling parah di Jakarta.

Dalam sepuluh tahun terakhir, tanah di Jakarta Utara turun hingga 2,5 meter, dengan laju sekitar 2,5 sentimeter per tahun—hampir dua kali lipat rata-rata kota pesisir dunia. Beban bangunan tinggi mempercepat pemampatan tanah, membuat lapisan tanah kian rapuh.

Nirwono menduga, perubahan tata ruang tersebut tak lepas dari lobi pengembang dan praktik korupsi. Ia mencontohkan Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, hingga Kemang, yang sebelumnya merupakan kawasan resapan air dan rawa, namun kemudian berubah menjadi kawasan permukiman padat. “Untuk mengubah zonasi itu, pengembang membayar pemerintah daerah dan DPRD,” ujarnya.

Menurut Nirwono, situasi ini hanya bisa dihentikan dengan kemauan politik yang kuat. Ia mengusulkan penyediaan air bersih agar warga tak lagi bergantung pada air tanah, relokasi permukiman paling rentan ke hunian layak, serta pemulihan pesisir melalui hutan mangrove sebagai benteng alami. “Merawat tanggul itu mahal dan tak pernah selesai. Mangrove justru tumbuh, memperkuat diri, dan lebih murah dirawat,” katanya.

Kegagalan Negara Mengelola Sumber Daya Alam

Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, Suci Fitria Tanjung menegaskan bahwa krisis air bersih di pesisir Jakarta merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan negara mengelola ruang dan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan.

“Banjir rob, intrusi air laut, dan penurunan tanah adalah bentuk krisis ekologis yang lahir dari eksploitasi air tanah secara besar-besaran dan pembiaran terhadap kepentingan industri dan properti,” kata Suci kepada Prohealth, Kamis, 22 Januari 2026.

Menurut Suci, krisis ini diperparah oleh kombinasi kenaikan muka air laut akibat krisis iklim, buruknya sistem drainase, serta penurunan muka tanah (land subsidence) akibat beban pembangunan dan pengambilan air tanah dalam skala besar.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta telah berada pada tingkat mengkhawatirkan. Penelitian Heri Andreas dari Institut Teknologi Bandung mencatat, laju kenaikan muka air laut di Indonesia berkisar 6 milimeter hingga 1 sentimeter per tahun. Namun, di sejumlah wilayah pesisir Jakarta, penurunan muka tanah justru bisa mencapai hingga 10 sentimeter per tahun. Jauh lebih cepat dari kenaikan air laut itu sendiri.

Di saat yang sama, negara juga dinilai gagal menyediakan jaringan layanan air bersih. Akibatnya, masyarakat—terutama di wilayah pesisir—tak punya banyak pilihan selain bergantung pada air tanah, meski kualitasnya terus menurun dan di banyak tempat telah berubah menjadi asin.

“Negara membiarkan ketergantungan pada air tanah, tapi tidak mengendalikan siapa yang paling banyak mengambilnya. Yang menikmati justru industri, sementara warga menanggung dampaknya,” ujar Suci.

Suci juga menyoroti kebijakan tata ruang Jakarta yang dinilai memperparah kerusakan pesisir. Alih fungsi kawasan resapan air, reklamasi, dan pembangunan infrastruktur skala besar di wilayah pantai telah menggerus fungsi ekologis pesisir dan mempercepat intrusi air laut. Wilayah pesisir, kata dia, lebih sering diposisikan sebagai komoditas investasi ketimbang ruang hidup warga.

Respons negara terhadap krisis ini pun kerap diwujudkan dalam proyek-proyek infrastruktur raksasa, seperti reklamasi dan pembangunan tanggul laut. Namun, pendekatan teknokratis tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan. “Selama eksploitasi air tanah tidak dihentikan dan ekosistem pesisir tidak dipulihkan, proyek-proyek itu justru berisiko memperparah krisis,” kata Suci.

Janji Adaptasi Iklim dari Balik Regulasi

Pemerintah tidak menampik apa yang dialami Darnia dan Yanti. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui banjir rob dan intrusi air laut di wilayah pesisir berdampak langsung pada kesehatan warga, terutama perempuan dan anak. Kontak dengan air rob yang terkontaminasi berisiko menimbulkan penyakit kulit, diare akibat bakteri E. coli, hingga gangguan tumbuh kembang anak. Dampaknya juga merambah ke kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan trauma.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan, peran Kemenkes dilakukan melalui pengawasan kualitas air minum, edukasi kesehatan, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum, dan PDAM untuk penyediaan air bersih. Namun, ia mengakui upaya tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok rentan di wilayah pesisir.

Menurut Kemenkes, krisis kesehatan di kawasan pesisir bukan semata persoalan perilaku individu, melainkan masalah struktural yang dipicu kerusakan lingkungan, kebijakan pembangunan yang abai aspek kesehatan, serta kemiskinan dan ketimpangan akses layanan dasar. Penanganannya, kata Aji, membutuhkan pendekatan lintas sektor dan perubahan kebijakan jangka panjang. “Soal teknis di lapangan akan terus kami evaluasi bersama pemerintah daerah,” ujar Aji dalam jawaban tertulis kepada Prohealth.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah memiliki kerangka kebijakan untuk merespons krisis iklim, termasuk banjir rob dan kerentanan pesisir. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Berketahanan Iklim (RPRKD), Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 50 persen pada 2030 serta pencapaian net zero emission pada 2050.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada mitigasi emisi, tetapi juga adaptasi terhadap dampak krisis iklim yang telah dirasakan warga. “RPRKD kami susun untuk menjawab risiko iklim yang nyata, seperti banjir, banjir rob, dan kekeringan, terutama di wilayah pesisir,” ujar Asep dalam keterangan tertulis kepada Prohealth, Rabu, 21 Januari 2026.

Menurut Asep, sektor sumber daya air menjadi salah satu prioritas dalam rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan analisis pemerintah, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dinilai memiliki tingkat risiko kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Jakarta, sehingga menjadi fokus penetapan program adaptasi.

Namun, konsisten dengan yang disampaikan Kemenkes, DLH DKI Jakarta juga mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjangkau kelompok paling rentan. Hasil evaluasi internal DLH menunjukkan, meski indikator pengarusutamaan gender dan kebijakan responsif gender berada pada kategori “tinggi”, pelibatan kelompok rentan dan pemanfaatan kearifan lokal masih berada pada kategori “rendah”. “Ini menjadi catatan bagi kami. Pelibatan kelompok rentan dan kearifan lokal masih perlu diperkuat dalam implementasi di lapangan,” ujar Asep.

Di lapangan, kesenjangan antara kerangka kebijakan dan realitas masih terasa oleh warga pesisir. Hingga kini, upaya adaptasi yang menyentuh kebutuhan dasar—seperti akses air bersih, perlindungan kesehatan, dan keamanan ruang hidup—belum dirasakan secara merata oleh masyarakat yang setiap hari hidup berdampingan dengan banjir rob.

Prohealth telah menghubungi Humas Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk meminta konfirmasi terkait dampak krisis lingkungan terhadap kesehatan warga pesisir. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan.

Liputan ini didukung Fellowship LaporIklim x PIKUL.

Discussion about this post